・弥生時代・古墳時代の「勾玉」の出土数は約二万個。その出土状況から女王国の位置を探究する。

■『魏志倭人伝』の青い大句珠(おおまがたま)

『魏志倭人伝』に、卑弥呼の死後に女王となった台与(壱与)が魏の王朝に、白珠五千と「孔(はなはだ)青い大句珠(おおまがたま)[孔青大句珠(こうせいだいこうしゅ)]」を貢献したことがみえる。

「孔」には、「はなはだ」の意味がある。

『日本書紀』の「顕宗天皇紀」の元年正月の条に、つぎのような文がある(日本古典文学大系『日本書紀上』岩波書店刊、518ページ。以下、『日本書紀上』のページ数は、このテキストによる)。

「福祚(みさいはひ)[幸福]、孔(はなは)だ章(あきらか)なり。」

岩波書店の日本古典文学大系の『日本書紀上』の「孔」の字の頭注は、つぎのようにある。

「孔は、ふかい・大きいの意。さらに副詞的に、程度を表わして、甚(はなは)だの意」。

これによれば、「孔青」は、「ふかい青」または「はなはだ青い」意味となる。

また、「句(こう)」は「勾(こう)」の正字である。勾は俗字である。

藤堂明保の『学研漢和大字典』には、つぎのように説明されている。

「勾(こう)[かぎ、ひっかける]は、もと句のくずれた字体だが、日本では句(章句・文句・詩句)と使い分ける。」

「句」も「勾」も、いずれも、「まがる」意味である。

諸橋轍次の『大漢和辞典』の「句」項には、つぎのようにある。

「まがる。勾に同じ。〔説文〕句、曲也(なり)。」

『日本書紀』でも、「勾玉(まがたま)」は、「曲玉」とも記されている。(「八坂瓊(やさかに)の曲玉(まがたま)」神代上、第六段、『日本書紀上』108ページ。「八尺瓊の勾玉」垂仁天皇紀、『日本書紀上』277ページ)。

・紹興本『魏志倭人伝』(現在残っている最古の「倭人伝」刊本)から

【読み下し文】

復(ま)た卑弥呼(ひめこ)の宗女(そうじょ)壱与(とよ)、年十三なるものを立てて王と為(な)す。国中遂(つい)に定まる。〔張(ちょう)〕政(せい)等(ら)檄(げき)を以(も)って壱与〔台与(とよ)〕 に告喩す。

壱与、倭(わ)の大夫(たいふ)率善中郎将(そつぜんちゅうろうしょう)掖邪狗(やざく)等(ら)二十人を遣わし、〔張(ちょう)〕政(せい)等(ら)を送りて〔郡(ぐん)に〕還(かえ)らしむ。〔倭(わ)の使い〕因(よ)って台(だい)に詣(いた)り、男女の生口三十人を献上し、白珠五千・孔青大句珠二枚・異文の雑錦二十匹を貢(みつ)ぐ。

【現代語訳】

また、卑弥呼(ひめこ)の一族の娘で台与(とよ)という十三歳の少女を立てて王とすると、国がようやく治まった。そこで張政(ちょうせい)らはおふれを出して台与を諭し、台与は倭(わ)の大夫(たいふ)、率善中郎将(そつぜんちゅうろうしょう)掖邪狗(やざく)ら二十人を遣わして、張政(ちゅせい)らを送って行かせた。倭の使いはそのついでに魏(ぎ)の都まで行って、男女の奴隷三十人を献上し、白珠五千、青い大まがたま二個、めずらしい模様の雑錦二十匹を貢ぎ物としてさし出した。

水野祐著『評釈 魏志倭人伝』(雄山閣刊)から

・白珠五千孔 青大句珠二枚

日本における硬玉の原石の産出地は、新潟県糸魚川(いといがわ)市長者ヶ原の小滝川(こたきがわ)上流域、および同じく新潟県西頸城(くびき)郡青海町(おうみまち)の青海川上流の二地点が知られ、これらの原産地附近からは、硬玉製勾玉や、長さ10センチもある大きな鰹節型の大珠と称される遺物が多数発見されているのである。これらの新石器時代の硬玉製大珠は、縄文時代中期の勝坂式土器文化圏において、勝坂式土器と伴出しているが、その後、縄文時代後期の堀之内式土器を伴う遺蹟からも出土しているので、これらの地域では、縄文中期以降ずっと硬玉製大珠を製作していたとみて差支えない。新潟県の小滝川の下流、日本海に注く川口近くに位置する、糸魚川市一ノ宮長者ケ原遺蹟は、今日知られている特殊な硬玉製品製作跡と目される。小滝川上流の川原にある硬玉転礫を採集してきて、ここで加工したと考えられる。その製品はここから陸路または海路を通して、各地に流布されたのである。

■「孔(はなはだ)青い大句珠(おおまがたま)」は、どのようなものなのであろうか?「翡翠(ひすい)」と「硬玉」との関係は?

以下の議論をするまえに、議論の混乱をさけるために、あらかじめ「翡翠」と「硬玉」との関係を検討しておこう。

「翡翠」と「硬玉」との関係については、つぎの(A)(B)二つの考え方がある。

(A)「翡翠」には、「硬玉製」のものと、「軟玉製」のものがあるとする考え方。

ここで「硬玉」は「ヒスイ輝石(ジェイダイト〔Jadeite〕、化学組成 NaAlSi₂O₂」を主とする鉱物であり、「軟玉」は[「ネフライト(Nephrite)」で、「角閃石(かくせんせき)[鉄・マグネシウム・アルミニウムなどからなる珪酸塩鉱物]」を主成分とする。

考古学者・斎藤忠氏の『日本考古学用語辞典』(学生社刊)には、つぎのようにある。

「翡翠は、硬玉も含まれるが、その大部分は軟玉という。」

また、早乙女雅博・早川康弘両氏共著の論文「日韓硬玉製勾玉の自然科学的分析」(『朝鮮学報』第162号、1997年1月)に、つぎのように述べられている。

「ヒスイには鉱物学的にみるとヒスイ輝石(Jadeite)とネフライト(Nephrite)の二種類がある。前者を硬玉、後者を軟玉と呼んでいる。」

このような考え方は、「翡翠」ということばを、歴史的にみれば、成り立つ。

「翡翠」とは、もともとは、鳥の「かわせみ」のことである。

中国の周や漢の時代の「翡翠」ということばが、青緑の羽毛の美しい「かわせみ」を指したことはまちがいない。

司馬遷の『史記』の「司馬相如伝」にみえる「翡翠」などは、あきらかに鳥の名である。諸橋轍次の『大漢和辞典』で、「翡翠」という語を引くと、宋代の陸佃(りくでん)[1042~1102]の撰になる『埤雅(ひが)』の、「翡翠」についての、つぎのような説明をのせている。

「雄(おす)は赤く、翡(ひ)という。雌(めす)は青く翠(すい)という。」(原文は漢文)

また、『格物論』という文献の、つぎのような文を引用している。

「一種二色。翡は赤い羽で、翠は青い羽である。」(原文は漢文)

ただ、『文選(もんぜん)』におさめられている後漢の張衡(ちょうこう)[78~139]の「西京(せいけい)の賦(ふ)」のなかにあらわれる「翡翠(ひすい)・火斉(かせい)[紫色、または、赤黄色で光りかがやき、軽く雲母に似た宝石]、絡(まと)うに美玉をもってす。」の「翡翠」は、どうも玉の名のようにみえる。「翡翠色に輝く火斉(かせい)」の意昧にとるのは、文脈上、やや無理がある。

南朝の斉(せい)の詩人、謝眺(しゃくちょう)(464~499)の詩『落梅』の「翡翠に光輝を比す」や、唐(618~907)の詩人で官吏、宰相にまでなった令孤楚(れいこそ)の詩『遠く別離す』の「金装の翡翠の蔘(かんざし)」は、あきらかに玉石の名である。

十一世紀に、宗の欧陽修(1007~1073)のあらわした『帰田録』に、「翡翠玉器」「翡翠玉盞(ぎょくさん)[盞はさかずきの意味]」などの記述がある。この「翡翠」も、あきらかに玉石の名である。鳥の「かわせみ」のことではない。

中国では、古代から軟玉が用いられており、十三世紀にミャンマーで発見された硬玉が、中国にもちこまれるまでは、中国に硬玉を用いる文化はなかった。

したがって、十三世紀よりもまえに、中国の文献で玉石の名として「翡翠」が用いられていたならば、それは、おもに軟玉であったと考えられる。

なお、「軟玉」は軟らかく、「硬玉」は硬い、というのは誤解である、と、糸魚川フォッサマグナミュージアムの宮島宏氏はのべておられる(『古代翡翠文化の謎を探る』学生社、2006年刊)。物理学的な性質を調べると、軟玉のほうがむしろ壊れにくいという。軟玉と硬玉とは、組成が異なる。別種の鉱物である。

しかし、ともに、みどりの美しいものがあり、外観、光沢、色彩だけでは、軟玉と硬玉の識別は困難であるといわれる。鑑別には、比重をはかり、顕微鏡で、組成をしらべる。

(B)「翡翠」とは、「硬玉」のみをさし、「軟玉」はささないとする考え方。

これは、現代日本の考古学上の多数意見となっているようにみえる立場である。

2004年11月13日(土)~2005年2月13日(日)にわたって、東京の上野公園にある国立科学博物館で、「翡翠展(ひすいてん)」が開かれている。

そのときの「図録が、毎日新聞社から刊行されている(以下この文献を、『翡翠展』と記す)。

その『翡翠展』のなかに、つぎのようにのべられている。

「翡翠(ひすい輝石の容積が90パーセント以上のもの)は、硬玉ともいう。軟玉は、主に角閃石(かくせんせき)でできている。したがって、軟玉に翡翠の名前を使ってはいけない。」

翡翠研究専門の考古学者、寺村光晴氏は、その著『日本の翡翠』(1993年、吉川弘文館刊)のなかでのべる。

「考古学では、ヒスイといえば硬玉を指し、軟玉をヒスイとはいわない。」

柏書房刊の『日本考古学用語辞典』(大塚初重・戸沢充則共編)の「翡翠」の項では、つぎのようにのべられている。

「ふつう硬玉と軟玉との総称として用いられるが、日本考古学では硬玉に限定して用いられることが多い。」

以下では、現代の日本の考古学の多数意見にしたがい、「翡翠」は、硬玉に限定することにする。

『翡翠展』では次のことも書かれていた

「緑の翡翠を『青』としている点はどうか。古代には『緑』という概念がなく、『青』という表現のなかに『緑』をも含んでいた」

じじつ、命主神社のうしろからでた勾玉の発見の経緯を記した文でも、実物は緑の勾玉であるが、「青勾玉」と記されている。

■翡翠文化の発生地は?

硬玉の文化をもつ地域は、世界でごくかぎられている。

さきの『翡翠展』によれば、日本では、世界でもっとも古くから硬玉文化がはじまっている。

青森県青森市の山内丸山(さんないまるやま)遺跡などをはじめとする縄文遺跡から、硬玉製品が出土している。縄文晩期前半の青森県朝日山遺跡から翡翠勾玉が出土している。縄文晩期中葉の青森県上北郡(かみきたぐん)の六ヶ所村(ろっかしょむら)上尾駮(かみおぶち)遺跡からも、勾玉などが出土している。また、縄文晩期末葉の北海道千歳市(ちとせし)美沢(みさわ)1遺跡からも、翡翠勾玉や垂玉が出土している。

硬玉製品は、縄文時代の中期~後期前葉はおもに、東日本に分布の中心があった(下の地図右の「縄文時代の中期~後期前葉の翡翠の玉の分布」参昭)。

しかし、縄文時代の後期中葉~晩期になると、九州からも、かなり出土するようになる。

そして、弥生時代になると、製品の分布の中心は、西日本にうつるようになる。

弥生時代の後期では、翡翠製品はおもに、北九州、出雲、岡山、そして、原産地の新潟県糸魚川付近など、いくつかの地点に、分布の中心がみられる(下の地図左の「弥生時代後期の翡翠製品の分布」参昭)。

(下図はクリックすると大きくなります)

それらの状況を図示しながら、『翡翠展』は、のべている。

「これらの翡翠製品はどこで加工されたのか。翡翠の原産地は北海道から九州にいたるまで約十ヵ所知られるが、蒿科哲男氏らによる蛍光X線分析の結果、各地で出土する縄文時代以降の翡翠製品はすべて糸魚川(いといがわ)産であることが明らかになっている。翡翠は小滝(こだき)川や青海(おうみ)川の上流の山に産し、そこから転石となって運ばれ、さらに三十数キロにわたって海岸の漂石となる。翡翠製品はこれらを採取して加工したものである。」

「ひすい輝石を含む岩石は各地で報告されているが、多くが周囲の緑色岩と同じで透明感がなく、質や量を考えると、古代の翡翠として、糸魚川(いといがわ)~青海(おうみ)地域以外の産地の岩石が使われたものとは考えられない。」

(翡翠は奈良県では出土しない)

■中継地は出雲か?

弥生時代後期に、新潟県の糸魚川ふきん原産の翡翠が、北九州にかなりもたらされているとすれば、その中継地は、出雲、岡山などの中国地方とみられる。

そして、それを裏づけるような、神話伝承や遺物がある。

そのことを、以下にのべよう。

出雲の大国主の命は、艶福家としてしられる。そのため現在では、縁結びの神さまにされている。

しかし、神話の大国主の命伝承をしらべてみると、大国主の命が艶福家であるのは、たんに、「色ごのみ」というのではないようにみえる。

多くの女性と結ばれることによって、大国主の命は、平和裡に勢力圏、影響圏を拡大しているようにみえる。

下の地図は、勉誠出版のシリーズの拙著『出雲神話と邪馬台国』にも示したもので、伝承上の大国主の命の通婚範囲を示したものである。

下の地図からもわかるように大国主の神は、高志(こし)[越]の国の沼河比売(ぬなかわひめ)と結ばれている。

(下図はクリックすると大きくなります)

この「沼河」は、『和名抄』にみえる越後の国頸城郡(くびきぐん)沼川(ぬのかわ)郷[現在の新潟県糸魚川市の青海(おうみ)・能生(のう)など]一帯の地に比定されている。現地に流れている川は、現在、「布川(ぬのかわ)」と書かれている。

この「ヌナカワ」「ヌノカワ」は、『万葉集』の巻十三の、3247番の歌に、「沼名川(ぬながわ)の底なる玉[沼名川(ぬながわ)の底にある玉]…」と歌われている川であろうといわれている。沼名川は、「玉」と結びつけられて歌われている。

「沼河(ぬなかわ)[沼名川(ぬながわ)]」の「ヌ」は「ニ(瓊、玉の一種)」を指す語の音韻交替形である。「ナ」は、「の」の意味の連体格助詞である。なお、『古事記』の「沼河日売(ぬなかわひめ)」は、「ヌナカワ」と「カ」の部分を清音で読み、『出雲国風古記』美保(みほ)の郷(さと)条のものは、「奴奈宜波比売(ぬながはひめ)」と濁音で読むのがふっうである。

現在、糸魚川市一之宮に、奴奈川(ぬなかわ)神社があり、奴奈川姫(ぬなかわひめ)の命などをまつるが、この神社のある一之宮には、長者ヶ原(ちょうじゃがはら)遺跡がある(右の地図参照)。

注1:『古代地名大辞典』角川書店刊から、沼川郷(ぬのかわのごう)〈新潟県〉

平安期に見える郷名。「和名抄」越後国頸(くびき)郡十郷の1つ。訓は「奴乃加波」。「古事記」上巻に八千矛命が「高志国之沼河比売」を妻問う話が見え、「出雲国風土記」嶋根郡美保郷の項には大国主命が高志国の「奴奈宜波比売命」に求婚したと伝える。「延喜式」神名帳頸城郡に奴奈川神社が見え、「万葉集」巻13の雑歌に「沼名河の底なる玉求めて得し玉かもあたらしき君が老ゆらく惜しも」と詠まれるところから、沼川(渟名川)は現在の姫川に比定される。歌枕の地であり、「能因歌枕」にも「越後国……ぬの川」が掲げられている。姫川支流の小滝川、青海川は硬玉の産地として知られ、付近の長者ヶ原遺跡・寺地遺跡は硬玉の遺跡である。「古事記」崇神段および「日本書紀」崇神10年9月甲午条などに見える四道将軍の1人建沼河別命(武渟川別)も沼川にちなむ名前とされる(糸魚川市史)。

長者ヶ原遺跡は、縄文時代中期の硬玉製玉類製作遺跡である。この遺跡の調査研究により、縄文時代以後の硬玉製品が、日本列島産であることがはじめて立証された。1954年~1958年の調査で、硬玉の原石や、玉の未成品、砥石(といし)などが発見された。1981年の調査で、硬玉加工が、縄文時代前期末~中期初めにまでさかのぼる可能性がでてきている。

また、新潟県糸魚川市青海(おうみ)の大字(おおあざ)寺地字(てらじあざ)寺地に、寺地(てらじ)遺跡がある。

寺地遺跡は、縄文時代中期~晩期の硬玉製玉類の製作遺跡である。

各種硬玉の製作工程を示すものが出土している。

また、新潟県糸魚川市大字日光寺字東田の細池(ほそいけ)遺跡は、縄文時代晩期の硬玉製玉類製作遺跡である。

この遺跡からは、硬玉製勾玉・管玉(くだたま)・丸玉、そして、それらの未成品や原石、各種砥石などが出土している。

縄文時代以来の翡翠の産地の女性と、大国主の命とが結ばれるのは、その地方の政治権力者、あるいは、経済的権益者と出雲地方の勢力との結びつきを思わせる。

そして、じじつ、出雲大社の摂社(せっしゃ)[大社に付属する神社]の命主(いのちぬし)神社のうしろの真名井(まない)遺跡から、硬玉製の立派な勾玉(重要文化財)が出土している。

この勾玉は、1665年(寛文五)に発見された。発見の経緯は、つぎのようにのべられている。

「[命主(いのちぬし)神]社のうしろの大きな石のしたに、青い勾玉一顆(いっか)と剣一口があった。(……社後大石之下、有青勾玉一顆、剣一口)」

出雲や吉備などで、翡翠の原石や未製品が出土していることは、原石が輸入されて、出雲や吉備などで加工されたことを示している。

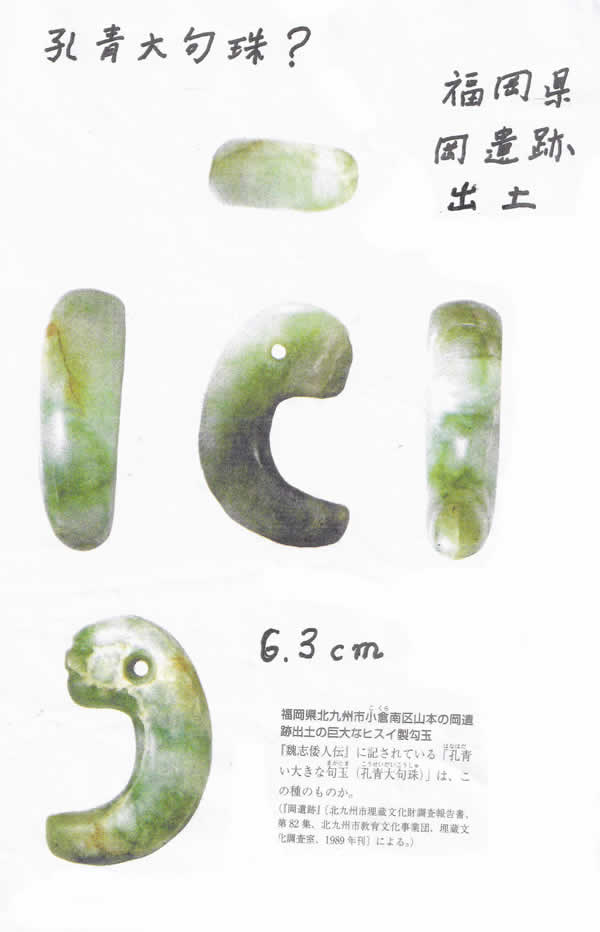

ガラス製勾玉と硬玉製勾玉「孔青大句珠」これにあたる候補としては、次の二つがとくに有力である。

(1)北九州福岡県前原市の平原(ひらばる)遺跡から出土しているような、青いガラス[瑠璃(るり)]製の勾玉を考える。

平原古墳からは、長さ約3センチ、幅約1.8センチ前後のふかい青色をしたガラス製の大勾玉が、三個出土している。「孔青大句珠」といえそうである。なお佐賀県の吉野ヶ里遺跡の甕棺から、70個以上の、あざやかなスカイブルーのガラス製の管玉が出土している(最長のもの6.8センチ、短いもの2センチ)[右図参照]

(2)福岡県北九州市小倉(こくら)南区山本の岡遺跡から出土したような翡翠(硬玉)の緑の勾玉を考える(下図参照)。台与献上の「青大句珠」としては、(2)の翡翠を考えるのがより有力といえそうである。

その理由は、毎日新聞社刊の『翡翠展』に、つぎのように記されている。

「漢字を厳密に表記する中国人にとって『玉』は山に産し、『珠』は川や海で採れるものを意味する。翡翠は本来、山に産するものではあるが、当時の人々が装身具に加工した翡翠は、川の中の転石や海岸に打ち上げられた漂石を拾ってきたものであることを、多くの出土遺物が語っている。

魏の朝廷が未知の透き通った緑の翡翠勾玉を見て驚き、どこで採れたものかと質問を発したさい、倭人が『海や川でとれます』と答えたであろうとする寺村光晴氏の説は大いに首肯できる(これについての、くわしい議論は、寺村光晴著『日本の翡翠』〔吉川弘文館刊〕のなかで行なわれている)。」

勾玉についてのデータも、弥生時代から古墳時代はじめのものにかぎれば、どのデータをみても、ガラス製の勾玉も、翡翠製の勾玉も、北九州を中心に分布している。奈良県には、みるべきものがない。

まず、勾玉についての、四つのデータを示す。

(1)『勾玉』(学生社刊)の著書のある水野祐(ゆう)[早稲田大学の教授であった]が、『評釈魏志倭人伝』(雄山閣刊)で示しているデータ。下表「弥生時代出土硬玉(翡翠)製勾玉およびガラス製勾玉などの分布表」のとおりである。

福岡県、佐賀県、長崎県などの北九州から、圧倒的多数が出土している。

(2)毎日新聞社刊の『翡翠展』に示されているもの。少し上の地図「弥生時代後期の翡翠製品の分布」のとおりである。これは、翡翠の勾玉をとくにとりあげたものではないが、奈良県からは、翡翠製品そのものが出土していないこと、上の表と共通している。

(3)柏原(かしわばら)精一著『図説・邪馬台国物産帳』(河出晝房新社刊)に示されているもの(下の地図参照)。これは、ガラスを出土した遺跡の分布を示したものであるが、やはり北九州が、近畿圈を圧倒している。

(4)柏書房刊『考古遺跡・遺物地名表(原始・古代)』(寺村光晴氏作成。1983年)にのっているもの(下表参照)。

ただし、『考古遺跡・遺物地名表』によったばあい、一地点での出土個数がわからない。そこで、柳田康雄著『伊都国を掘る』(大和書房、2000年刊)によって、出土個数のわかるものは、出土個数をおぎなった。上表の出土個数不明のものは、出土個数一個としてカウントすることにした。

以上の四つのデータのほかに、硬玉(翡翠)、ガラスなどの素材別を示しているものではないが、勾玉の各県別出土総数を、かなり網羅的に示しているものに瀧音大(たきおとはじめ)著『原始古代日本における勾玉の研究』(雄山閣、2019年刊)がある。

瀧音氏のこの本による。まず弥生時代の勾玉の県別出土数を示せば、下表、下図のようになる。

(下図はクリックすると大きくなります)

同様にして。瀧音氏の著書により、古墳時代の勾玉の県別出土数を示せば、下表、下図のようになる。

(下図はクリックすると大きくなります)

・福岡県最頻出土数分布と奈良県最頻出土数分布

(下図はクリックすると大きくなります)

弥生時代には福岡県を中心に多く分布していたが、古墳時代には奈良県を中心に多く分布する。

■弥生時代北部九州の勾玉

邪馬台国=畿内説を説いた考古学者の小林行雄氏でさえ、つぎのようにのべている。

「弥生式時代の硬玉製勾玉をみると、その大部分が北九州地方の墓からの発見品であり、そこでは輸入品の銅剣・銅矛などと同様な財宝的とりあつかいをうけていたことが注意される。」(『古墳の話』岩波新書、岩波書店、1959年刊)

また、寺村光晴氏編の『日本玉作大観』(吉川弘文館、2004年刊)に、つぎのようにのべられている。

「定形勾玉の特徴は、木下尚子(きのしたなおこ)氏(安本注。熊本大学の教授などであった)が述べているがごとく、『極めて強い斉一性をもち、その形式的特徴は明瞭で』あり、弥生中期初頭に玄界灘(げんかいなだ)沿岸の早良(さわら)平野(福岡県)に出現しているが、糸島(いとしま)平野(福岡県)の三雲(みくも)加賀石の前期例も可能性をもっている。中期中ごろから後半になるとその分布範囲が福岡・糸島だけではなく、玄界灘沿岸全域と一部嘉穂(かほ)盆地(福岡県)に及んでいる。

勾玉の材質は、嘉穂(かほ)郡桂川町豆田の例以外が硬玉とガラスであり、その色も硬玉が緑色、ガラスが青緑色であるから色彩的にも規格制が働いていたことがわかる。

弥生中期以前の玉作遺跡は発見されていないが、最初に出現する硬玉勾玉の数例において糸魚川(いといがわ)[新潟県]産硬玉であることが確認されている。」

「少なくとも中期初頭には出現する『極めて強い斉一性』のある定形勾玉の製作地を玄海灘沿岸地域以外に求めることはできない。すなわち、定形勾玉のもつ北部九州連合の『精神的象徴性』に無縁の地域では、製作できない『かたち』であり、政治的最高位者のみの所有物とされていた。今後、硬玉勾玉の玉作工房が唐津(佐賀県)から福岡平野の中で発見されるものと考える。」

なお、木下尚子氏は、硬玉原産地の糸魚川(新潟県)と、勾玉の製作地の福岡県の玄界灘沿岸地域とをつなぐルートとして、日本海を行きかう道を考えておられる。

古墳のはじまりの年代を、卑弥呼の時代までもち上げると、つぎのような問題が生じる。(1)「棺あって槨なし」の記事と矛盾する。

(2)最初期の古墳とみられるホケノ山古墳でさえ、その築造年代の推定値は西暦360年頃である。

(3)西晋時代(265~316)の鏡(「位至三公鏡」など)は、北部九州を中心に出土する。中国と外交交渉を持った「倭」は、西暦316年頃まで、九州の地に存在した。

■出雲と信濃の関係

沼河(ぬなかわ)[玉の川]比売伝承・・・3世紀後半の伝承か『古事記』の上巻(神話の巻)に高志(こし)[越]の国の沼川(新潟県)にすむ河比売が大国主(おおくにぬし)の神と恋愛の歌をかわした話がみえる。

『日本の神々8』(白水社刊)の「奴奈川(ぬながわ)神社」の項(356ページ)では、

「ヌナカワ」「ヌノカワ」は『万葉集』巻十三に「沼名河の底なる玉 求めて得し玉かも 拾ひて得し玉かも あたらしき君が老ゆらく惜しも」と詠まれており、「玉」は古代に瓊(ヌあるいはニ)と呼ばれたヒスイ(硬玉)を意味し、「沼名河」は現「姫川」のこととされているが、現在も姫川の支流小滝川と青海(おうみ)川上流域はヒスイの数少ない原産地(国の天然記念物)の一つとして知られ、姫川に近い糸魚川市一之宮の長者ヶ原遺跡(当社の南の台地上)や青海町の寺地遺跡[青海川の東方の田海(とうみ)川下流]からは、縄文中期の土器とともにヒスイの玉や砥石を伴う加工場が発掘されている。

出雲の建御名方(たけみなかた)の神は、なぜ信濃(しなの)の国に逃げたのか?

『先代旧事本紀』の「地祇本紀」に、「大国主の神は高志(こし)の沼河姫(ぬなかわひめ)をめとり、一人の子をえた。建御名方(たけみなかた)の神。信濃の国(長野県)の諏方郡(すわぐん)諏方神社(すわじんじゃ)に鎮座する神である。」と記されている。

『古事記』によれば、建御名方の神は、出雲の国譲りのさいに、国譲りに抵抗するが、高天の原勢力のつかわした建雷(たけみかずち)の神との力競(ちからくら)べに敗れ、信濃の国の諏訪湖のところまで逃げて行き、そこにとどまる。

現在、諏訪湖の湖畔に、建御名方の神をまつる諏訪神社[上(かみ)社本宮(ほんみや)、諏訪市中洲神宮寺]がある(上の地図参照)。

建御名方の神が、諏訪湖の方面に逃げていったのは、その地が母親の出身地である越後の沼川の地に近かったためであろう(そうとう上の地図「大国主の神の通婚範囲」参昭)。

・建沼河別(たけぬなかわけ)の命(みこと)伝承---4世紀後半の伝承か

『古事記』の中巻の崇神天皇の役に、大彦の命が、高志(こし)[越]の国に、その子の建沼河別の命が東方十二道につかわされたという伝承が記されている。

「建沼河別の命」の名は大彦の命が越の国の沼川の地で功績を上げたさいに、その地名にちなんだか、あるいは沼川の地の女性と結ばれたためか、などによるものであろう。

参考『先代旧事本紀』「国造本紀」

高志の国造

志賀高穴穂朝の御世に、阿閉臣(あへのおみ)[大彦の命の後裔。旧伊賀国阿閉郡に囚む]の先祖、屋主田心(やぬしたごころ)の命の三世の孫、市人(いちいり)の命を国造に定められた[高志(こし)国は越国。北陸地方]。

■大国主の命の国譲りは、三世紀後半?

和洋女子大学の寺村光晴氏は、その著『翡翠』(養神書院刊)のなかで、つぎのようにのべる。

「崇神天皇を統一大和政権の首長とし、その年代を四世紀ごろとすれば、建御名方神(たけみなかたのかみ)の毋沼河姫(ぬなかわひめ)の物語は、四世紀はじめころ、あるいは三世紀末ころとなりそうである。すなわち三世紀末か四世紀のはじめのころ、ヌナカワヒメに象徴された高志のヌナカハ政権は、大穴持命(おおなもちのみこと)[大国主の命(おおくにぬしのみこと)]に統一された出雲政権のために服属させられた。そして出雲政権の支配下にヌナカハ政権は命脈を保っていたのであるが、四世紀の前半ごろになって大和政権の勢力は強大となり、崇神天皇の高志遠征[四道将軍のひとり、大彦(おおびこ)の派遣]があり、ついにヌナカハ政権は大和政権の下に平定されたと考えられるのである。」

「寛文五(1665)年というから江戸時代である。出雲大社御造営の時、命主(いちのぬし)神社の背後にあった大石の下から銅戈とともに、ヒスイ勾玉が発見された。長さが3.4センチ、半透明で濃緑色の立派な勾玉である。しかもこれは埋葬にともなう副葬品ではなく、儀器として埋められたものと推察され、銅戈は北九州方面から伝えられたもので、時期は弥生時代中期から後期と推定されている。この勾玉と銅戈が大穴持命の出雲統一のものであり高志国(こしのくに)進出のころのものであるというのではないが、少なくともこれに近いころであろう。」

『魏志倭人伝』に記載されている事物の遺跡・遺物は弥生時代においては、福岡県を中心に分布する傾向が、顕著にみとめられる。その後の古墳時代は奈良県が中心となる。