| TOP>活動記録>講演会>第252回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |

|

|

|

|

|

第252回 特別講演会(2006.12.17 開催)

| ||||

1.邪馬台国時代の山陰 佐古和枝先生

|

■ 最近の高松塚古墳の状況

壁画の劣化が話題になっている高松塚古墳の状況を、最新の写真で紹介頂きました。 古墳は、各所にカビが発生し、劣化が進行している。また、過去にマグニチュード8程度の大地震が何回も奈良盆地を襲ったと思われ、地震による墳丘や石槨のひび割れ、蓋石の傾きなどが発生しており、現状での維持は限界のように見える。 文化庁の対応への批判もあるが、どうしようもない経年劣化もあり、胸が痛むが解体はやむを得ない。1月〜2月初旬に解体する予定で、現在、準備を進めている。 ■ 山陰の弥生文化の再評価 荒神谷遺跡の発見を契機に弥生時代の山陰が注目されるようになった。

これらの遺跡のスライドを見ながら弥生時代中期から後期の邪馬台国時代の山陰を紹介する。 ■ 弥生時代初期の山陰

■前方後円墳の成立と山陰

|

2.三題噺 安本美典先生

|

■ 「金印偽造説」は成立しない

江戸時代に志賀島で発見された「漢委奴國王(かんのわのなのこくおう)」の金印は、偽物だという説がある。 『口語訳古事記』などを著した千葉大学教授の三浦佑之氏が、最近の著書『金印偽造事件』で主張している話である。 しかし、三浦氏の言うように、この金印が江戸時代に偽造された物とするならば、決定的におかしいことがある。 この金印では「倭」の文字を「委」で表しているが、「委」の文字は江戸時代には「わ」と読まず、「ゐ」とよむことである。 「委」は、上古音(周・秦・漢音)では「わ」と読むが、中古音(隋・唐音)では「ゐ」とよむ。この金印の場合は「上古音」によっているとみられる

『日本書紀』では「委」を「わ」と読む場合と「ゐ」と読む場合があるが、その読み方は厳密に使い分けられている。 『日本書紀』で「わ」と読まれる例

『日本書紀』で「ゐ」と読まれる例

そのほかに「委」を「わ」と読む例として、藤原京出土の木簡に、「伊委之(鰯)」と書いた例がある。奈良時代にはいる前あたりまでは、「委」を「わ」と古い読みで読む万葉仮名が使用されていたようである。 藤原宮の次の時代の平城宮出土の木簡では鰯は「伊和志」と記されている。「委」を「わ」と読むのはポピュラーではなくなったらしい。 以上のように、「委」を「わ」と読むのは奈良時代以前までで、金印が発見された江戸時代には「委」は「ゐ」と読まれていた。江戸時代に「委」を「わ」と読ませる金印を偽造できるわけがない。 ■鳥取県と日本神話の関係 日本神話と出雲の関係は良く取り上げられるが、鳥取県との関係はあまり話題にならない。鳥取出身の佐古先生にちなんで、神話に出てくる鳥取の話をひとつ。 『古事記』に、大国主命が兄たちに憎まれて、伯岐(ははき)の国の手間の山本(山の麓)でだまし討ちに遭う場面が描かれている。ここで大国主命は、兄たちに、猪に見せかけた焼けた大岩をつかまされて命を失う。 伯岐の国の手間とは、奈良平安期の郷名では天万郷(てまのごう)と記され、鳥取県会見町の天万を中心とする地域。手間の山本とは会見町寺内の南の手間山に比定されている。手間山と谷をはさんで向かい側の山の麓に、焼かれた大石を祀るという赤猪岩(あかいわ)神社がある。 このあたりには、山陰最古の普段寺古墳群などがあり、古くから開けた土地であった。

■ 銅鐸の分布 省略(第221回と第240回の記録を参照) |

| TOP>活動記録>講演会>第252回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |

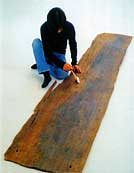

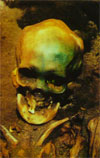

田和山遺跡

田和山遺跡