| 丂 | TOP>妶摦婰榐>島墘夛>戞俀俈俁夞 | 堦棗 | 師夞 | 慜夞 | 栠傞 | 丂 |

|

|

|

|

|

戞俀俈俁夞丂摿暿島墘夛乮2008.9.28 奐嵜乯

| ||||

丂

侾丏埳搒崙偲幾攏戜崙丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂桍揷峃梇愭惗

|

巹偼埳搒崙偲偼怺偄娭傢傝偑偁傞丅暯尨堚愓傪巒傔悢懡偔偺堚愓偺敪孈偵実傢傝丄暯尨堚愓偺嫄戝嬀傪巒傔侾俀侽枃埲忋偺嬀傪敪孈偟偨丅

巹偼埳搒崙偲偼怺偄娭傢傝偑偁傞丅暯尨堚愓傪巒傔悢懡偔偺堚愓偺敪孈偵実傢傝丄暯尨堚愓偺嫄戝嬀傪巒傔侾俀侽枃埲忋偺嬀傪敪孈偟偨丅

暯尨堚愓偵偮偄偰偼敪孈屻俀侽擭埲忋偵側傞偑丄傛偆傗偔曬崘彂傪姧峴偡傞偙偲偑偱偒偨丅 崱擔偼丄偙傟傜偺宱尡傪摜傑偊偰丄幾攏戜崙偵擖傞捈慜傑偱偺杒晹嬨廈乮暉壀丄嵅夑乯偺忬嫷偵偮偄偰夝愢偡傞丅 仭丂栱惗帪戙偺僋僯偲崙偺弌尰 栱惗帪戙偺廤棊傪懞偲偡傞偲丄偦傟傪懇偹偰偄傞偺傪峫屆妛偱丄僇僞僇僫偱乽僋僯乿 偲偄偆丅偦偟偰丄偙偺乽僋僯乿偑乽崙乿偵敪揥偡傞丅 尰嵼丄敪孈偑恑傫偱偄傞憗椙乮偝傢傜乯暯栰偵丄栱惗拞婜偺弶傔乮婭尦慜俀侽侽擭慜屻乯偵 弌尰偟偨堚愓偑偁傝丄挬慛敿搰偺惵摵婍偑偼偠傔偰暃憭昳偲偟偰尰傟傞丅 偦偺側偐偺媑晲崅栘堚愓偼惵摵婍偑暃憭偝傟傞棪偑崅偄丅側偐偵偼丄侾恖偱摵寱丄摵滣係杮傪帩偪丄彫偝偄偑乽懡玟嵶暥嬀乿偲偄偆嬀傪帩偪丄岡嬍傪帩偮傕偺偑偁傞丅 摵寱傪侾杮傕偭偰偄傞廤棊偑廃曈偵偄偔偮偐嶶傜偽偭偰偄傞丅 偙偺抧堟偱偼偙偺傛偆側摵寱偼崌寁侾俆乣侾俇杮弌偰偄傞偺偱丄偙傟偼丄媑晲崅栘堚愓傪拞怱偵晅嬤偺懞傪摑棪偟偨乽僋僯乿偑弌尰偟偰偄偨偲峫偊傞丅 栱惗帪戙弶婜偐傜偁傞斅晅堚愓偼暉壀暯栰偺嫆揰廤棊偱偁傞偑丄偙偙偵偼栱惗拞婜偺弶傔偵摵寱丄摵柕俈杮偑弌偰偔傞暛曟偑弌尰偡傞丅偟偐偟暉壀暯栰偺懠偺抧堟偐傜偼弌偰偙側偄丅 彮偟屻偺栱惗拞婜偺拞偛傠埲屻丄弔擔暯栰偺恵嬭壀杮堚愓偵惵摵婍偑廤拞偡傞丅惵摵婍傪嶌傞岺朳傕廤拞偡傞丅偙偙偱偼摵嬀俁侽枃丄摵寱丄摵柕偑俉乣侾侽屄弌搚偟偨酨娀偑弌尰偡傞丅 暉壀暯栰偼丄拞婜偺偼偠傔偐傜慜敿偼斅晅堚愓拞怱偵敪揥偡傞偑丄拞崰傪偡偓傞偲偡傋偰偑恵嬭壀杮堚愓偵廤拞偡傞丅 攷懡墂偺嬤偔偺斾宐偐傜丄撨壪傪宱偰弔擔巗偺恵嬭堚愓偵帄傞偦傟偧傟侾侽侽僿僋僞乕儖媺偺峀偝偺抧堟偵堚愓偑搑愗傟側偔懚嵼偡傞丅 敪孈偼戝帤丄彫帤偛偲偵傗偭偰偄傞偺偱丄偦偺扨埵偱堚愓偺柤慜偑晅偗傜傟偰偄傞偑丄偙偺抧堟偺堚愓偼楢懕偟偨堚愓偱偁傝丄娐崐傪愝偗傞偙偲側偟偵宷偑偭偰偄傞丅 俁侽僿僋僞乕儖傎偳偺媑栰儢棦偑嵟戝偺娐崐廤棊偲偄傢傟偰偄傞偑丄埳搒崙偱偼嶰塤抧堟傪敪孈偟偨帪偵偡偱偵係侽僿僋僞乕儖偺峀偝偑偁傝丄堜尨桒峚堚愓偺挷嵏偱丄俇侽僿僋僞乕儖偵傕側傞堚愓偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅峫屆妛偱偼娐崐廤棊偱側偄偲嫆揰廤棊偲尵傢側偄晽挭偑偁傞偺偼偍偐偟偄丅 恵嬭壀杮堚愓偼傢偢偐側媢椝偵偼偄傞偺偱丄暯栰偵柺偟偨偲偙傠偩偗偵娐崐偑偁傞丅娐崐偺撪懁偺弔擔媢椝偺抧堟偼侾侽侽僿僋僞乕儖埲忋偵傕側傞堦偮偺扨埵廤棊偲巚傢傟傞丅  斾宐撨壪堚愓偼栱惗廔枛偵偼丄懁峚傪帩偮暆俇乣俈倣偺廲娧摴楬堚峚偑弌偰偔傞丅斾宐堚愓偱偼暆俀侽倣偺塣壨偑弌偰偔傞丅

斾宐撨壪堚愓偼栱惗廔枛偵偼丄懁峚傪帩偮暆俇乣俈倣偺廲娧摴楬堚峚偑弌偰偔傞丅斾宐堚愓偱偼暆俀侽倣偺塣壨偑弌偰偔傞丅

媑栰儢棦丄抮忋慮崻丄搨巕尞傪庢傝忋偘偰栱惗搒巗偵偮偄偰媍榑偝傟傞偙偲偑偁傞偑丄偙偺抧堟偺堚愓偲斾傋傞偲偙傟傜偺堚愓偼婯柾偑彫偝偔丄偳傫偖傝偺攚斾傋偱偁傞丅 栱惗拞婜偺抜奒偱庱挿曟偑弌偰偔傞丅栱惗拞婜偺廔傢傝偵丄偄傑傑偱偼挬慛敿搰偲偺 岎棳偽偐傝偱偁偭偨偑丄暉壀暯栰偺庱挿曟偐傜拞崙偺嬀偑弌偰偔傞丅 偙傟偼慡晹慜娍帪戙偺 嬀偱偁傞丅嶰塤撿彫楬堚愓偐傜偼侾崋酨娀偲俀崋酨娀偺崌寁偱俆俈枃偺慜娍嬀偑弌搚偟偨丅 嶰塤撿彫楬偺侾崋酨娀偼丄嬥摵惢偺杽憭梡偺忺傝嬥嬶乮壓恾偺俉乯偑敪尒偝傟偰偄傞丅偙傟偼丄峜掗偑墹岒僋儔僗偵壓偘搉偟偨暔偱丄侾崋酨娀偑墹曟偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅  俀崋酨娀偼俀俀枃偺彫宆嬀偑弌偰偄傞偑丄儁儞僟儞僩傗岡嬍偑懡悢弌偰偄傞偙偲傗丄晲婍偑側偄偙偲偐傜彈惈偺曟偲峫偊傜傟偰偄傞丅 側偍丄愄偵敪孈偝傟偨傕偺偱丄嬥傄偐側傕偺側偳壙抣偺偁傝偦偆側傕偺偼帩偪嫀傜傟偨傝偟偰怽崘偝傟偰偄側偄壜擻惈偑偁傞丅 偙偺傛偆側偙偲傕峫椂偟側偄偲丄弌搚暔偵偮偄偰偺尋媶偱偼岆傞壜擻惈偑偁傞丅  堜尨桒峚堚愓偼峕屗帪戙偵敪孈偝傟丄嬀偺玟偑俀侾屄偁偭偨偙偲偐傜彮側偔偲傕俀侾柺偺嬀偑偁偭偨偲偝傟傞丅揝搧傗揝偺奪側偳傕敪尒偝傟偰偄傞偙偲偐傜墹曟媺偺曟偱偁傞丅偨偩偟丄戝宆嬀偑側偄丅  嵟嬤偺敪孈偱偼丄堜尨桒峚堚愓偐傜妱抾宆偺栘娀曟偑敪尒偝傟嬀傗僈儔僗嬍偑懡悢弌搚偟偰偄傞丅妱抾宆栘娀偼係悽婭偺慜婜屆暛偐傜偟偐弌側偄偲尵傢傟偰偄偨偑丄埳搒崙偱偼栱惗帪戙屻婜偺偼偠傔偐傜弌傞丅 嬨廈偱偼酨娀偑拲栚偝傟傞偑丄酨娀偲摨帪偵栘娀偑偁傞丅戝嶃偺応崌偼壨撪屛偑偁偭偰丄栘嵽偑悈偵怹偐偭偰巆傞偺偱敪尒偟傗偡偄丅偟偐偟嬨廈偱偼戝抧偺拞偩偲栘娀偑晠偭偰偟傑偆偺偱敪尒偟偵偔偄丅偟偐偟丄嵟嬤偼媄弍偺恑曕偱栘娀偑暘偐傞傛偆偵側偭偨丅 偙偺傛偆偵丄栱惗拞婜屻敿偐傜屻婜偺弶傔偵偐偗偰丄杒晹嬨廈偼嬀傪偼偠傔偲偟偨暃憭昳傪傕偭偨暛曟偑戝検偵憹偊傞丅偟偐偟偦傟偼埳搒崙偩偗偱偁傞丅暉壀偺搝崙偲尵傢傟偰偄傞偲偙傠偐傜偼傎偲傫偳弌偰棃側偄丅 屻娍偐傜傕傜偭偨嬥報偑巙夑搰偐傜弌搚偟偨偑丄埾搝崙偲挙傜傟偨嬥報偺暥帤傪乽榒偺搝崙乿偲撉傫偱暉壀暯栰偺崙偲偡傞偲丄嬀偑搝崙偐傜戝検偵弌側偄偺偼偍偐偟偄丅嬥報偺撉傒曽偼偄偔偮偐採埬偝傟偰偄傞偑丄乽榒偺搝崙乿偲偼撉傑側偄偺偱偼側偄偐丅 媑栰儢棦偐傜偼嬀偺偐偗傜偼弌偰偔傞偑嬀偑弌偰棃側偄丅媑栰儢棦偼暉壀偵帩偭偰偔傟偽晛捠偺堚愓丅暉壀偱偼搚抧偺抣抜偑崅偄偺偱媑栰儢棦偺傛偆側戝婯柾側敪孈偼偱偒側偄偺偑巆擮丅尰嵼偺媑栰儢棦偼愰揱側偳偱夁戝偵昡壙偝傟偰偄傞丅偦偺偨傔峫屆妛幰偼偦偭傐傪岦偄偰偄傞丅  仭丂暯尨堚愓

仭丂暯尨堚愓

暯尨堚愓偺侾崋曟偼墹曟偱偁傞丅帥戲孫巵側偳偺嬤婨偺堦晹偺峫屆妛幰傕墹曟偲擣傔傞傛偆偵側偭偨丅 墹曟傕儔儞僋偑偁傞丅嬀偺戝彫傗悢偩偗偱側偔丄偄傠偄傠側梫慺偱寛傑傞丅 墹曟偵偼嬀偑側偗傟偽偄偗側偄丅係悽婭傑偱偺弶婜偺慜曽屻墌暛偺暃憭昳偼嬀偑庡懱偱偁傞丅 嬀傪暃憭昳偺庡懱偲偡傞暛曟偼丄栱惗帪戙偱偼嶰塤撿彫楬堚愓偲恵嬭壀杮堚愓丄暯尨堚愓偩偗偱偁傞丅 娀偺庡幉嬤偔偵偁傞拰愓偲丄彮偟棧傟偨偲偙傠偵偁傞戝拰偺愓傪寢傇慄傪墑挿偡傞偲丄擔岦乮傂側偨乯摶偵岦偐偭偰偄傞丅 侾侽寧俀侽擔偛傠偺廂妌偺帪婜偵擔岦摶偐傜擔偑徃傞偺偱丄壗偐娭學偑偁傞偐傕抦傟側偄丅 曟偵偼挿偝俁m偺檴敳幃栘娀偑偁傝丄戝検偺庨偑帾偐傟偰偄偨丅 摢偲懌偺晅嬤偱戝検偵尒偮偐偭偨嬀偺攋曅偺偆偪丄摢晅嬤偺攋曅偼慡偰尦偺嬀偵暅尦偱偒偨丅 曟岯偺僐乕僫偵拰寠偺愓偑偁傝丄栘炟偑偁偭偨壜擻惈偑偁傞丅儂働僲嶳屆暛偲摨偠傛偆丄暃憭昳偼栘炟偺忋偐傜棊偪偰偒偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅

弌搚偟偨慜娍嬀乮忋恾嵍乯偼捈宎侾俇僙儞僠傕偁傝丄偙偺宆幃偺嬀偲偟偰偼拞崙偱傕僩僢僾僋儔僗偺傕偺偱丄妝楺孲偱傕尒偮偐偭偰偄側偄丅暯尨偺墹偑拞崙偺奜恇偺拞偱傕忋埵偲偟偰埖傢傟偨徹嫆偱偁傠偆丅 偙偺嬀偼丄僇僪偑娵偔側偭偰偄偰丄廃傝偑偡傝尭偭偰偄傞丅慜娍枛偵嶌傜傟偨傕偺偑丄暯尨偺墹偺帪戙傑偱揱悽偝傟偨傕偺偲巚傢傟傞丅 傑偨丄捈宎俀侾僙儞僠偺曽奿婯嬮巐恄嬀乮忋恾塃乯偼丄嫗搒戝妛偺壀懞廏揟巵偺曇擭偱偼丄娍嬀係婜偐傜俆婜偺嬀偱丄侾悽婭慜敿偐傜拞崰偺傕偺偲偝傟傞丅 偟偐偟丄屻娍偺巒傔偺嬀偲偡傞偲丄柫暥偼嬀偺忋偐傜巒傑傞偺偩偑丄偙偺嬀偱偼壓懁偐傜巒傑偭偰偄傞偺偼偍偐偟偄丅 傑偨丄屻娍偺嬀偱偼巐偺暥帤傪墶朹巐杮偱尰偡偺偑摿挜偱偁傞偺偵丄偙偙偱偼巐偺暥帤傪梡偄偰偄傞丅 偮傑傝丄偙偺嬀偼壀懞巵偺尵偆傛偆側拞崙偺嬀偱偼側偔丄擔杮偱嶌傜傟偨  惢嬀偱偁傞丅 惢嬀偱偁傞丅

暯尨偐傜偼係侽枃偺嬀偑弌搚偟偰偄傞偑丄捈宎係俇丏俆cm偺挻戝宆撪岦壴暥嬀傗丄捈宎俀俈cm偺撪岦壴暥嬀傕拞崙偵偼側偔丄  惢嬀偲巚傢傟傞丅 惢嬀偲巚傢傟傞丅

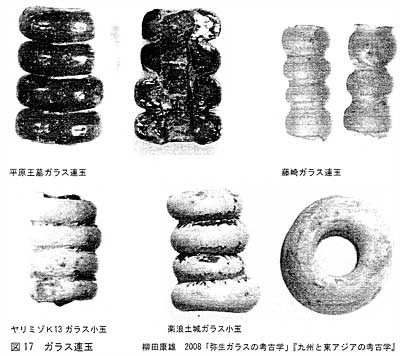

暯尨墹曟偐傜丄妝楺孲側偳偱傕弌搚偡傞僈儔僗帹

暯尨墹曟偐傜丄妝楺孲側偳偱傕弌搚偡傞僈儔僗帹 乮偠偲偆丗僺傾僗乯偑弌偰偔傞丅 乮偠偲偆丗僺傾僗乯偑弌偰偔傞丅

帹  偼彈惈偺曟偐傜偟偐弌側偄偺偱丄暯尨墹曟偺旐憭幰偼彈惈偱偁傞偲敾抐偱偒傞丅 偼彈惈偺曟偐傜偟偐弌側偄偺偱丄暯尨墹曟偺旐憭幰偼彈惈偱偁傞偲敾抐偱偒傞丅

帹  偼帪戙偑崀傞偵廬偭偰抂晹偺峀偑傝偑彮側偔側傝娗嬍偺傛偆偵側傞丅 偼帪戙偑崀傞偵廬偭偰抂晹偺峀偑傝偑彮側偔側傝娗嬍偺傛偆偵側傞丅

暯尨弌搚偺帹  偼抂晹偺峀偑傝偑傎偲傫偳柍偔丄屻娍偺廔傢傝崰偺傕偺偲峫偊傜傟偰偄傞丅敪孈庡擟偺尨揷戝榋巵偼偙傟傪噫噙偺娗嬍偲偟偰偄偨丅 偼抂晹偺峀偑傝偑傎偲傫偳柍偔丄屻娍偺廔傢傝崰偺傕偺偲峫偊傜傟偰偄傞丅敪孈庡擟偺尨揷戝榋巵偼偙傟傪噫噙偺娗嬍偲偟偰偄偨丅

暯尨墹曟偐傜偼丄僈儔僗楢嬍丄僈儔僗彫嬍丄嵶宆僈儔僗娗側偳偑懡悢弌偰偔傞丅  塃恾忋抜嵍偺楢嬍偼捈宎俆儈儕挿偝俀僙儞僠傎偳偺傕偺偩偑丄崅搙側媄弍偱嶌傜傟偰偍傝丄撪懁偼敄偄嬻怓偱奜懁偑嵁怓偺擇廳峔憿偵側偭偰偄傞丅

塃恾忋抜嵍偺楢嬍偼捈宎俆儈儕挿偝俀僙儞僠傎偳偺傕偺偩偑丄崅搙側媄弍偱嶌傜傟偰偍傝丄撪懁偼敄偄嬻怓偱奜懁偑嵁怓偺擇廳峔憿偵側偭偰偄傞丅

暯尨墹曟傪巒傔埳搒崙偺抧堟偐傜偼丄壛岺搑拞偺傕偺傪娷傔戝検偺僈儔僗嬍傗彫嬍偑弌偰偒偰偍傝丄偙偺抧堟偑崅偄媄弍偱僈儔僗忺傝傗嬍傪惢嶌偟偰偄偨偙偲偑傢偐傞丅 嶰塤偺栱惗廔枛偺堚愓偐傜僼傽僀傾儞僗乮僈儔僗偺缰栻傪偐偗偨從偒傕偺乯偑弌偰偒偰偄傞丅 僼傽僀傾儞僗偼抧拞奀抧堟偑婲尮偱丄僄僕僾僩丒儊僜億僞儈傾傗拞崙偵傕偁傞偺偱丄奀偺僔儖僋儘乕僪宱桼偱撿曽偐傜傕偨傜偝傟偨暔偱偁傞丅 埳搒崙抧堟偺僈儔僗嬍偺媄弍傕撿曽偐傜奀傪宱桼偟偰擖偭偰偒偨傕偺偱偁傠偆丅  仭丂栱惗廔枛偐傜屆暛帪戙

仭丂栱惗廔枛偐傜屆暛帪戙

暉壀巗偺撨壪敧敠屆暛偼嬨廈偱嵟傕屆偄帪婜偺慜曽屻墌暛偱偁傞丅慜曽晹偑傗傗挿傔偩偑偦偺宍偐傜揨岦宆慜曽屻墌暛偱偁傠偆丅 偙偺傛偆側屆暛偼彫偝偄傕偺傪娷傔丄暉壀導偵偼懡悢偁傞偑丄搨捗傪彍偔偲嵅夑導偵偼側偄丅 栱惗帪戙偺暉壀導偺墹曟丒庱挿曟傪丄暃憭昳偺悢側偳偺梫慺偐傜俆抜奒偺儔儞僋傪晅偗偰昞偵惍棟偟偰傒偨丅 偙偺昞傪尒傞偲栱惗屻婜偱偼埑搢揑偵埳搒崙偺抧堟偵尃椡偑廤拞偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 杒晹嬨廈偺抧堟偱偼丄栱惗墹曟偐傜弶婜偺慜曽屻墌暛偵尃椡偑宷偑偭偰偄傞偺偱偁傞丅 嬤婨抧曽偱傕偙偺傛偆側昞傪嶌偭偰専摙偟偰梸偟偄丅嬤婨偱慜曽屻墌暛偑敪惗偟偨偲偡傞側傜丄暉壀抧堟偺傛偆偵栱惗帪戙偐傜宷偑偭偰偄側偄偲偍偐偟偄丅 嬤婨抧曽偺慜曽屻墌暛偼丄庡懱晹偺峔憿傗暃憭昳偵偮偄偰偼嬨廈偺塭嬁傪庴偗丄墌宍偵撍弌晹偑偱偨椫妔偺僨僓僀儞偼媑旛偐傜搶悾屗撪偺梫慺偱偁傞丅 嬤婨偺屆暛偼丄撈帺偵敪揥偟偨傕偺偱偼側偔丄偙傟傜偺抧堟偺塭嬁傪庴偗偰弌棃偨傕偺偱偁傞丅 栱惗廔枛偲屆暛弌尰偺帪婜偼俙俢俀侽侽擭崰偲峫偊傞丅斱栱屇偼俀悽婭偺廔傢傝偛傠嫟棫偝傟偨偲偡傟偽丄偦偺曟偼屆暛偑弌尰偟偨嬤婨偺戝榓偱偁傝丄斱栱屇偺幾攏戜崙偼屆暛帪戙偺嬤婨偺戝榓偵偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅 峫屆妛幰偺拞偵偼丄幾攏戜崙偼栱惗帪戙偵偁偭偨偲峫偊傞恖偑偄傞丅幾攏戜崙偑栱惗帪戙偐傜懚嵼偟偨偲偡傟偽丄庱挿曟偺偁傞埳搒崙偟偐偦偺岓曗偼側偄丅 暯尨偑斱栱屇偺曟偱偼側偄偐偲偄偆榖偑偁傞偑丄偦偆偼峫偊偰偄側偄丅暯尨偺旐憭幰偼斱栱屇偲恊巕娭學側偺偱偼側偄偐丅 |

俀丏桍揷愭惗偺榑揰丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂埨杮旤揟愭惗

|

幾攏戜崙榑憟偦偺傕偺偼丄偄偢傟暿偺婡夛偵峴偄偨偄偲巚偆偺偱丄崱夞偼榑揰偺惍棟傪偟偰傒偨偄丅

仭丂峫偊偺堦抳偡傞晹暘偲堎側傞晹暘 桍揷愭惗偼挊彂亀埳搒崙傪孈傞亁偺側偐偱丄尨揷戝榋巵偺敪尵傪堷梡偟偰乽峫屆妛揑帠徾偼擔杮偺尨巒丒屆戙偵娭偡傞偐偓傝丄屆帠婰傗擔杮彂婭偺乽恄戙乿恄榖傪偝偗偰捠傞偙偲偼弌棃側偄丅乿偲弎傋偰偄傞偑丄偙傟偵偮偄偰偼傑偭偨偔摨姶偱偁傞丅 傑偨丄乽偙傟傑偱丄懡偔偺尋媶幰偑暯尨墹曟傪柍帇偟偰偒偨偑丄偦偺偨傔偵幾攏戜崙栤戣傗屆戙崙壠宍惉偱旔偗偰捠傟側偄屆暛弌尰婜偺彅栤戣偺尋媶偵懡偔偺帪娫偑偐偐偭偨丅崱屻偼丄屆暛弌尰婜偺尋媶偵懳偟偰丄暯尨墹曟傪惓柺偐傜昡壙偟丄偦偺尋媶偵庢傝慻傫偱梸偟偄丅乿偲偡傞峫偊偵偮偄偰傕巀惉偱偁傞丅 幾攏戜崙偵娭楢偡傞晹暘偱偼丄桍揷愭惗偺峫偊偼乽埳搒崙搶慗愢乿偲傕偄偊傞傛偆側撪梕偱偁傞丅偡側傢偪丄幾攏戜崙偼戝榓挬掛偺堦帪婜偺巔偱偁傝丄戝榓挬掛偼嬨廈偱敪惗偟丄幾攏戜崙帪戙埲慜偵婨撪偵堏偭偨偲峫偊偰偍傜傟傞丅幾攏戜崙偼婨撪偵偁偭偨偙偲偵側傞丅 偄偭傐偆丄埨杮愭惗偼丄嬨廈惃椡偑婨撪偵堏偭偨偺偼幾攏戜崙帪戙偺屻偱偁傝丄幾攏戜崙偼嬨廈偵偁偭偨偲偡傞丅 杒嬨廈惃椡偑婨撪偵堏偭偨偲偡傞揰偱偼丄桍揷愭惗偲埨杮愭惗偺峫偊偼摨偠偱偁傝丄拞嶳暯師榊傗榓捯揘榊偑弎傋偰偄偨乽杒嬨廈偺栱惗暥壔偲戝榓偺屆暛暥壔偺楢懕惈乿傗乽戝榓偺栱惗暥壔傪戙昞偡傞摵戹偲丄屆暛暥壔偺旕楢懕惈乿偼丄偙偺傛偆側峫偊偲惍崌偡傞傕偺偱偁傞丅 崪慻傒偺強偱堄尒偑堎側傞偺偼丄杒嬨廈惃椡偑嬤婨抧曽偵堏摦偡傞帪婜偺堘偄偱偁傞丅

仭丂棇梲從峚娍曟弌搚嬀偺帪婜偵偮偄偰 棇梲偺從峚娍曟偺嬀偺擭戙偺丄擔杮偱偺徯夘偺偝傟曽偑偍偐偟偄丅棇梲從峚娍曟偺嬀偺擭戙偼暯尨堚愓偺擭戙偵傕娭學偡傞廳梫側偙偲偱偁傞丅 壓昞偼丄墱栰惓抝巵偺亀撪峴壴暥嬀偲偦偺  惢嬀亁乮婫姧幾攏戜崙俁俀崋乯偵傛傞丅偨偩偟丄屻娍斢婜偺擭戙暆偼丄傕偲偺曬崘彂偵婎偯偒埨杮愭惗偑掶惓丅 惢嬀亁乮婫姧幾攏戜崙俁俀崋乯偵傛傞丅偨偩偟丄屻娍斢婜偺擭戙暆偼丄傕偲偺曬崘彂偵婎偯偒埨杮愭惗偑掶惓丅

暯尨堚愓偐傜丄挿愰巕懛撪峴壴暥嬀偑弌搚偟偰偄傞丅挿愰巕懛嬀偼丄從峚娍曟偱偼丄戞榋婜偵嵟傕懡偔弌搚偡傞嬀偱偁傞丅 墱栰巵偼丄戞榋婜傪屻娍斢婜偲偟偰丄屻侾係俈乣侾俇侽偲偄偆擭戙暆傪梌偊偰偄偨偑丄傕偲偺曬崘彂偱偼丄惣楋侾俋侽擭偺擭崋偑婰偝傟偨擖傟暔偐傜戞榋婜偺嬀偑弌搚偟偨婰榐偑偁傝丄戞榋婜偼彮側偔偲傕侾俋侽擭傑偱帪戙傪峀偘傞傋偒偱偁傞丅 桍揷愭惗偼丄暯尨堚愓傪惣楋俀侽侽擭偛傠偲尒偰偍傜傟傞偺偱丄挿愰巕懛嬀偑棇梲偱侾俋侽擭偛傠偵巊梡偝傟偰偄偨偙偲偲擭戙揑偵偼惍崌偡傞偙偲偵側傝丄暯尨偺擭戙偵偮偄偰偺桍揷愭惗偺尒夝偵擺摼偱偒傞丅 偲偙傠偑丄嫗搒戝妛偺壀懞廏揟巵偼丄暯尨堚愓偱傕弌搚偟偨挿愰巕懛嬀傪娍嬀俆婜偲偟丄婭尦俈俆擭崰偺嬀偲偟偰偄傞丅暯尨傪俀侽侽擭偛傠偲偡傞桍揷愭惗偲偼丄侾侽侽擭埲忋擭戙偑堎側偭偰偄傞偺偼偍偐偟側偙偲偱偁傞丅

|

俁丏懳択丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂桍揷峃梇愭惗丂倁俽丂埨杮旤揟愭惗

|

仭丂暯尨堚愓偵偮偄偰

埨杮丗 暃憭昳偐傜峫偊傞偲暯尨堚愓傪斱栱屇偺曟偲峫偊偰傕偍偐偟偔側偄丅偟偐偟丄亀榘巙榒恖揱亁偵偼丄斱栱屇偺曟偼宎侾侽侽梋曕偲婰偝傟偰偄傞丅榘偺広搙偱偼侾侽侽梋曕偼侾侽侽m埲忋偵側傞偑丄暯尨堚愓慡懱偵搚傪帩偭偨暛媢偲偟偨偲偒侾侽侽m埲忋偵側傞壜擻惈偼偁傞偺偐丠 桍揷丗 侾係m亊侾侽m偔傜偄偺曽宍廃峚偱嬫愗傜傟偰偄傞偺偱丄傑偭偨偔柍棟偱偁傞丅廃峚偑偁傞偲尵偆偙偲偼丄孈偭偨搚傪惙傝忋偘傞偺偱丄傕偲傕偲偼暛媢偑偁偭偨偼偢偩偑丄侾侽侽倣埲忋偵偼側傝摼側偄丅 埨杮丗彈惈偺曟偐丠 桍揷丗 栱惗帪戙偱堦斣戝偒側慺娐搧懢搧偑弌偰偒偰偄傞偑丄彈惈偺曟偐傜偟偐弌搚偟側偄帹  乮偠偲偆丗僺傾僗乯偑弌搚偟偰偍傝丄彈惈偵娫堘偄側偄丅 乮偠偲偆丗僺傾僗乯偑弌搚偟偰偍傝丄彈惈偵娫堘偄側偄丅

傑偨丄彈惈偺曟偲偝傟偰偄傞嶰塤撿彫楬俀崋暛偲摨偠傛偆偵丄彫宆偺嬀偵怓傪晅偗偰柾條傪揾傝暘偗偰偄傞偙偲偐傜傕彈惈偺曟偲偄偊傞丅 仭丂嶰妏墢恄廱嬀偲彲撪幃搚婍偺弶尰 埨杮丗桍揷愭惗偺挊彂偵乽尰嵼偺偲偙傠晍棷幃搚婍傛傝屆偄搚婍偑敽偄丄妋幚偵幙偺傛偄嶰妏墢恄廱嬀傪暃憭偟偰偄傞偺偼嬨廈偺慜曽屻墌乮曽乯暛偺傒偱偁傞丅乿偲偄偆暥復偑偁傞丅偙傟傪慺捈偵棟夝偡傟偽丄嶰妏墢恄廱嬀偑弌偰偔傞偺偼丄婨撪傛傝丄嬨廈偺曽偑憗偄偲偄偆偙偲偵側傞偑丒丒丠 桍揷丗 搚婍偱尒傞偲丄彲撪幃搚婍偺堦斣怴偟偄暔偲嶰妏墢恄廱嬀偑偄偭偟傚偵弌傞偺偱丄嶰妏墢恄廱嬀偼嬨廈偺曽偑愭偵弌尰偟偨偲偄偊傞丅 仭丂彲撪幃搚婍 埨杮丗 彲撪幃搚婍偑婨撪偱敪惗偟偨偙偲傪媈偭偰偄傞丅嬨廈偺曽偑憗偄偺偱偼側偄偐丠 桍揷丗 彲撪幃搚婍偼埑搢揑側検偑嬤婨偐傜弌傞丅屆偄彲撪幃搚婍偼嬨廈偱偼彮側偄偑嶰塤堚愓偱庒姳弌偰偔傞丅偟偐偟丄嬤婨偺恖偼偙傟傪怴偟偄偲尵偆丅巹傕搚婍偺曇擭偵偮偄偰偼傒偭偪傝傗偭偰偒偨偑偳偙偑怴偟偄偲偄偆偺偐椙偔敾傜側偄丅巹偑尒傞偲屆偄偺傕偁傞偺偩偑悢偼埑搢揑偵偡偔側偄偺偼妋偐丅 彲撪埲慜偺搚婍偼扨懱偱嬨廈偵棳傟偰偔傞偑丄彲撪幃搚婍偐傜偼崅毉傗氣偑僙僢僩偱弌尰偡傞丅偙偙偵戝偒側堘偄偑偁傞偺偱彲撪幃搚婍偐傜屆暛帪戙偵堏傞丅 嬨廈偺屆暛偱偼丄撨壪敧敠屆暛側偳偐傜彲撪幃搚婍偺怴偟偄暔偼弌偰偔傞偑丄屆偄傕偺偼弌側偄丅偟偐偟丄嬤婨偲堘偭偰丄彲撪幃搚婍偺怴偟偄傕偺偲嶰妏墢恄廱嬀偑偄偭偟傚偵弌偰偔傞丅 仭丂儂働僲嶳屆暛 埨杮丗彲撪幃搚婍傗夋暥懷恄廱嬀傪弌搚偟偨儂働僲嶳屆暛偐傜丄晍棷嘥幃憡摉偺彫宆娵掙搚婍偑偱偰偄傞丅桍揷愭惗傕丄搚婍偺掙晹偺宍懺曄壔偼暯掙仺撌儗儞僘忬暯掙仺偲偑傝婥枴娵掙仺娵掙偲偄偆曄壔偺曽岦偱偁傞偙偲傪弎傋偰偍傜傟傞丅廬偭偰丄彫宆娵掙搚婍傪弌搚偡傞偙偺屆暛偼丄偐側傝怴偟偄偺偱偼側偄偐丠 亀儂働僲嶳屆暛挷嵏奣曬亁偵偼丄晍棷幃憡摉偺彫宆娵掙搚婍偲彲撪幃搚婍偑摨帪婜偵巊梡偝傟偨壜擻惈偑崅偄偲婰偝傟偰偄傞丅偦偆偡傞偲丄儂働僲嶳偺彲撪幃搚婍偺擭戙偼丄偐側傝怴偟偄晍棷幃搚婍偺帪戙偵側傞偺偱偼側偄偐丅 桍揷丗 摉帠幰偱偼側偄偺偱丄妋掕揑側偙偲傪尵偊側偄丅堦帪丄儂働僲嶳屆暛偼怴偟偄晍棷幃搚婍偺帪戙偲偺榖傕偁偭偨偑丄崱擭偺俀寧偺曌嫮夛偱偼丄傑偨屆偄偲偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅 堦斒揑偵尵偊偽丄屆偄搚婍偲怴偟偄搚婍偑偄偭偟傚偵弌偨傜怴偟偄搚婍偱擭戙傪峫偊傞偺偩偑丄敪孈扴摉幰側偳偵傛傞嵟嬤偺曌嫮夛偱偼丄儂働僲嶳偺傕偺偼晍棷幃搚婍偺屆偄傕偺偑尒偮偐偭偨偲夝庍偟偰偄傞傛偆偱偁傞丅 傑偨丄尒偮偐偭偨摵鑆偼丄晛捠偵傒傟偽晍棷幃搚婍偵敽偆摵鑆偱偁傞偑丄偙傟傕丄屆偄摵鑆偲偄偆夝庍傪偟偰偄傞傛偆偩丅曬崘彂傪傑偲傔傞恖偨偪偼丄屆暛偺擭戙傪俁悽婭側偐偛傠埲慜偲峫偊偰偄傞傛偆偩丅 仭丂埳搒崙偲彈墹崙偺埵抲娭學 埨杮丗 亀榘巙榒恖揱亁偵偼丄彈墹崙偼埳搒崙偺撿偵偁傞偙偲偑丄俁夞傕彂偐傟偰偄傞丅埳搒崙偑巺搰敿搰偺崙偩偲偡傞偲丄偦偺撿偺拀屻暯栰偼彈墹崙偺桳椡側岓曗偱偁傝丄娒栘傗挬憅抧堟傪幾攏戜崙偺桳椡岓曗偲峫偊偰偄傞丅 偲偙傠偑丄桍揷愭惗偺帒椏偵乽嵅夑暯栰丒拀屻暯栰丒拀朙抧堟側偳偼幾攏戜崙偺岓曗抧偳偙傠偐斱栱屇傪嫟棫偟偨崙偵傕娷傑傟側偄乿偲彂偐傟偰偄傞偺偱丄娒栘傗挬憅偼岓曗抧偱偼側偄偺偐丠 桍揷丗 峫屆妛偺棫応偱峫偊偰偄傞偺偱丄弶婜偺慜曽屻墌暛偑弌尰偟偰偄偰丄嶰妏墢恄廱嬀傗偦傟埲慜偺嬀偑弌偰偄傞偲偙傠偼岓曗抧偵側傞丅 戝婅帥曽宍廃峚曟丄恄憼乮偐傫偺偔傜乯屆暛偺偁傞娒栘丒挬憅抧堟偼丄弶婜偺慜曽屻墌暛偑弌尰偟偰偄傞偟嶰妏墢恄廱嬀傕弌偰偄傞偺偱丄岓曗抧偵娷傑傟傞丅 暥專妛幰偼埨杮愭惗偺傛偆側尒曽傪偡傞嬨廈愢偺恖偑懡偄偑丄挬憅埲撿偺拀屻暯栰偱偼丄慜曽屻墌暛偐傜嶰妏墢恄廱嬀傗偦傟埲慜偺嬀傪弌偡偲偙傠偑側偄偺偱丄偙偺抧堟偑彈墹崙偩偲偄偆偙偲偼峫屆妛揑偵偼徹柧弌棃側偄丅 仭丂嶰庬偺恄婍 埨杮丗 嶰庬偺恄婍偑弌偰偔傞堚愓偼恵嬭壀杮堚愓丄暯尨堚愓丄嶰塤堚愓偲尵傢傟偨偑丄 偡偖撿偺搶彫揷曯堚愓偐傜帏偑偱偰偄傞偺偱丄帏傪嬍偲峫偊丄寱丄嬀傕弌搚偟偰偄傞偺偱丄 嶰庬偺恄婍偑弌偰偄傞偲偄偊傞偺偱偼側偄偐丠 桍揷丗 嬍偲偄偆偺偼岡嬍偱偼側偄偺偐丠 埨杮丗帏偲偄偆帤偼壓偵嬍偑偮偄偰偄傞偺偱丒丒丒 桍揷丗偼偼偼丄偦傟側傜擣傔傑偡丅乮^_^乯 帏傪帩偭偰偄傞嶰塤撿彫楬傗恵嬭壀杮偼嵟崅儔儞僋偱偁傞偑丄偐偗傜傪壛岺偟偨傕偺偑偦偺師偵弨偠傞偲殸泏堾嶨帍偵偼偭偒傝彂偄偨丅 搶彫揷曯堚愓偱偼係暘妱埲忋偟偨傕偺傪娵偔嵞壛岺偟偰帏偵尒偣傛偆偲偟偰偄傞丅峏偵帏偺偐偗傜傪嵞壛岺偟偰岡嬍偵尒偣傛偆偲偟偨傕偺傕偁傞偺偱丄搶彫揷曯堚愓偺椺傕岡嬍偲摨儗儀儖偲峫偊偰椙偄丅 |

| 丂 | TOP>妶摦婰榐>島墘夛>戞俀俈俁夞 | 堦棗 | 忋傊 | 師夞 | 慜夞 | 栠傞 | 丂 |