| TOP>活動記録>講演会>第279回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |

|

|

|

|

|

第279回講演会 (2009.4.26 開催)

| ||||

1.遺物

|

■ 『魏志倭人伝』

『魏志倭人伝』や『魏志韓伝』に、倭人について次ぎのような記述がある。

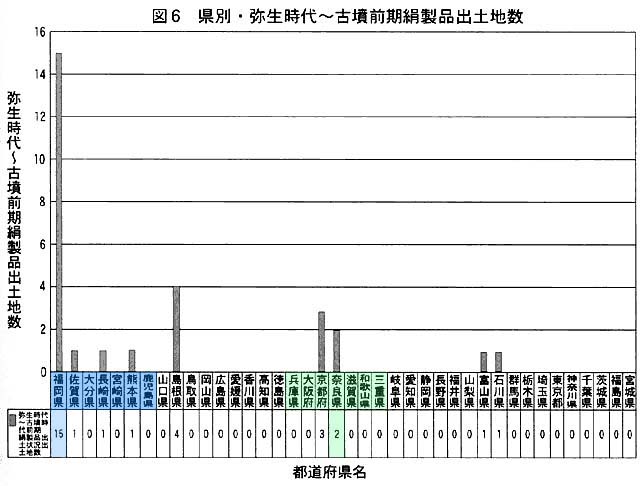

森浩一氏は、布目順郎氏の『絹の東伝』を引用して弥生時代の絹について次のように述べる。 「弥生時代にかぎると、絹を出土しているのは福岡、佐賀、長崎に集中し、前方後円墳の時代、つまり4世紀とそれ以降になると奈良や京都からも出土しはじめる。倭人伝の絹の記事に対応できるのは、北部九州であり、ヤマタイ国もそのなかに求めるべきだ。」  以前、新聞記事に奈良県の遺跡から「べにばな」の花粉が発見されたというニュースが掲載された。そして、「べにばな」は、絹を染めるのに使ったに違いない。そうすると絹は奈良県にもあったに違いない。だから邪馬台国は畿内にあったというような話が紹介されていた。

以前、新聞記事に奈良県の遺跡から「べにばな」の花粉が発見されたというニュースが掲載された。そして、「べにばな」は、絹を染めるのに使ったに違いない。そうすると絹は奈良県にもあったに違いない。だから邪馬台国は畿内にあったというような話が紹介されていた。

そもそも「べにばな」が見つかった遺跡は4世紀のものであり、時代が合わない。絹があったという直接的証拠がないのに、「絹を染めた可能性がある」とか「絹は奈良県にもあったに違いない」というような仮説の積み重ねだけで邪馬台国を畿内に持っていこうとする。「風が吹けば桶屋が儲かる」式の話である。 畿内説の学者は、「べにばな」に限らず、古墳や土器など『魏志倭人伝』にはまったく記されていない間接的なことばかり取り上げてマスコミに吹聴している。 間接的な物ではなく、魏志倭人伝に直接記述されている遺物を取り上げれば、福岡県から圧倒的多数が出土する。これらのデータを見れば、『魏志倭人伝』から出発するかぎり、邪馬台国は九州になることは明白である。 学問的な真実は証明によってもたらされるものであって、宣伝によってもたらされる物ではないのだが、邪馬台国畿内説の学者はこの辺のことを勘違いしているのではないか。 前回に紹介したが、纏向遺跡で発見された住居跡と柵について、あたかも『魏志倭人伝』に記される邪馬台国の城柵のように報道されていた。桜井市教育委員会の橋本輝彦氏に確認したら、建物の周りを区画するための柵でしょうということであった。倭人伝に記されるような防衛用の城柵ではない。 このようにマスコミを介した宣伝ばかりに熱心に見え、事実無視の議論がくり返し行われているのが現状である。 ■ 鉄 鉄の鏃の出土数は、奈良県よりも京都府、兵庫県(淡路島を含む)や、大阪府のほうが多い。 これは神武東征の前に、饒速日命と共に物部氏が九州から畿内方面にくだったときに、その勢力の中心を大阪府におき、彼らが兵庫県や京都府に広がったことを示している。 鉄の分布はそれを反映しているのであろう。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.卑弥呼がもらった鏡

|

■ 魏や晋の時代の鏡

中国の考古学者で、元中国社会科学院考古研究所所長の徐苹芳氏は、倭国の女王が中国に使いを出した魏や晋の時代に中国で用いられた鏡について次のように述べる。

「考古学的には、魏および西晋の時代、中国の北方で流行

した銅鏡は明らかに、方格規矩鏡、内行花文鏡、獣首鏡、

■ 三角縁神獣鏡 三角縁神獣鏡は魏の鏡ではない。中国からは一枚も出土せず、日本でも3世紀の遺跡からは出土しない。 三角縁神獣鏡の文様の分析では、中国の南方の鏡である画文帯神獣鏡の文様と、同じく南方の鏡で、三角縁の意匠がある画像鏡の縁のかたちを組み合わせると、三角縁神獣鏡ができる。 古墳時代になると三角縁神獣鏡の出土数が増えてくる。特に前方後円墳から多く出てくる。地域的には、奈良県など近畿に多くなる。 近畿地方では、盛んに銅鐸が行われた時代には鏡を副葬する習慣はなかったが、古墳時代になると増えてくる。これは鏡を副葬する習慣のある九州の勢力が近畿に進出して古墳を築いたとする東征説で説明ができる。 ■ 年代の決め方 以前、討論会でホケノ山古墳の築造年代をどう決めるかということが話題になったとき、石野博信氏は次のように説明された。 上は、西暦14年の王莽の貨泉で決め、下は400年ごろから現れる須恵器によって決める。この期間に何形式の土器があるか、土器によって区分する。そうすると、ホケノ山古墳の庄内式土器は3世紀の前半になるということであった。 いっぽう、安本先生の年代論では、まず九州の状況を考える。そして、古い時代の手がかりを洛陽焼溝漢墓(190年ごろ)に求め、新しい時代については洛陽晋墓(300年ごろ)によって考える。 これらの墓所からは墓誌が出土しているので、年代がはっきりしている。 これらの墓所からは多数の鏡が出土しており、これらを手がかりにして、九州の鏡の年代を推理し、同じ鏡を出土する近畿など各地の遺跡の年代や土器に年代を探っていこうとするものである。 この2つのアプローチを比較すると、まず、年代の上限と下限の幅が違う。 石野氏の場合は、西暦14年から400年ごろなので、ほぼ400年の幅だが、安本氏の場合はおよそ190年から300年までなので、100年ほどの幅しかない。 さらに、洛陽焼溝漢墓と洛陽晋墓は墓誌によって年代が確定するのに対して、貨泉は、どのくらいの時間をかけて日本や近畿に伝わってきたのか判らないので、貨泉では年代が決められない。 また、土器が何形式存在するのかということも、信頼できる情報ではない。 かつて、畿内の遺跡の資料を年輪年代法や炭素14年代で測定したところかなり古い年代が出たことがあった。畿内説の学者がこれに合わせるように土器形式を増やしていったように見えるからである。 寺沢薫氏が土器を細かい型式に分けていくのを、橿原考古学研究所の中でも、「10点ほどの資料で一形式にしてしまうのはおかしい」と批判されたことがあった。 細かい型式に分けられた土器を炭素14年測定したデータが季刊邪馬台国101号に乗っているが、これらの型式は炭素14年では分離できずだんご状態になってしまう。 奈良県には年代を決めるための資料は土器しかないため、畿内説の学者は土器を重視するのだが、このような事情があるので土器では年代を決められない。 ■ 洛陽焼溝漢墓の鏡 第六期の墓から年号を朱書きした物が2点発見されている。ひとつは、霊帝の建寧3年(170年)、もう一つは献帝の初平元年(190年)のものであり、いずれも後漢晩期のものである。

■ 洛陽晋墓の鏡 洛陽晋墓からは西暦300年ごろの墓誌が出土している。したがって、ここから出土する鏡はおよそ300年ごろのものと考えられる。 洛陽晋墓からは28枚の鏡が出土しているが、その中で最も多いのは8枚出土した位至三公鏡である。つまり、300年頃の中国では位至三公鏡が盛行していた。 位至三公鏡は、上のグラフに示したように日本では九州から多数出土する。 また、3世紀の日本では、洛陽焼溝漢墓や洛陽晋墓から出土したような鏡は、九州の福岡県や佐賀県から一貫して多数出土しており、奈良県ではホケノ山古墳から出土した画文帯神獣鏡のみである。 しかも、最新のデータに拠れば、ホケノ山古墳は4世紀の古墳となるので、3世紀の奈良県には鏡は一枚も存在しないことになる。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.墓の形式

|

鏡と共に、年代決定の重要な資料となるのが、墓の型式である。墓の型式は大まかに次のように遷移している。

出土物にあるていどの連続性・共通性がありながら、墓の分布の中心は北九州から 畿内へと動いている。 これは邪馬台国が北九州に存在し、のちに邪馬台国の後継 勢力が畿内にうつり、大和朝廷をはじめたと考えることによって説明できる。 |

| TOP>活動記録>講演会>第279回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |

、倭、みなこれをとる。

、倭、みなこれをとる。

(きぬ)、緜(めん)を出す。

(きぬ)、緜(めん)を出す。

青

青 鳳鏡(きほうきょう)、盤竜鏡、

双頭竜鳳文鏡、位至三公鏡、鳥文鏡などです。

鳳鏡(きほうきょう)、盤竜鏡、

双頭竜鳳文鏡、位至三公鏡、鳥文鏡などです。

鳳鏡

鳳鏡

文鏡

文鏡 製鏡第Ⅱ型、「長宣子孫」銘内行花文鏡、鉄剣、

鉄刀があげられる。これらは、きわめてしばしば、箱式石棺から出土している。

製鏡第Ⅱ型、「長宣子孫」銘内行花文鏡、鉄剣、

鉄刀があげられる。これらは、きわめてしばしば、箱式石棺から出土している。