| TOP>見学会>奈良 古代史の旅 | 戻る |

|

|

|

|

邪馬台国の会事務局 |

奈良 古代史の旅(2006.10.14-15) | ||||

1日目 |

|

石上神宮-大和神社-黒塚古墳

邪馬台国の会の今年の旅行は、大和の古墳と神社を訪ねて山辺の道と飛鳥を廻るバスの旅だ。伊丹空港に到着した一行は、休む間もなく大阪を突き抜けて奈良まで一気に進む。天気も上々。 道中、観光バスのガイドさんは、やけに歴史に詳しい一行に、名所旧跡をどう説明したらいいのか戸惑い気味。そのうえ、安本先生が邪馬台国九州説の急先鋒ということが分かり、ベテランガイドさんも、普段の名調子が発揮できない。 奈良のガイドさんは、箸墓古墳は卑弥呼の墓という説明をすると聞いていたが、さすがに今日は、その説明を封印してしまったようだ。ちなみに、ガイドさんは箸墓のことを「はしばか」と呼んでいたが、こちらではそう呼ぶのが一般的なのだろうか。 石上神宮は鬱蒼とした森に囲まれた荘厳な社で歴史の重さを感じる。拝殿の後に禁足地があり、ここは、かつて、大宮司菅政友が「須佐之男命が八岐の大蛇を退治した剣」などの宝物を発見したところである。神話の世界と現実が交錯する不思議な空間を、みんな興味津々でのぞき込んでいた。 崇神天皇以来の長い歴史がある大和(おおやまと)神社は明るい参道の奥に鎮座している。由来書によると、全国の土木建築・地鎮祭の総本社だそうである。ちゃんちゃん祭とか粥占祭などユニークなお祭りがあるのも、古さの証しということだろうか。 大量の三角縁神獣鏡が出土して話題になった黒塚古墳は、駐車場から民家の脇をすり抜けていくときれいに整備された公園になっていた。 後円部の頂上には、説明板と、実物大の棺の写真がタイルで作られていた。公園の脇の展示館にも実物大の石室が復元されていたが、長さ6.2メートルという棺の大きさには驚いた。三人ぐらいの人が縦に入りそうである。 |

石上神宮  大和神社  黒塚古墳で先生の解説  黒塚古墳の後円部の上で | |

黒塚古墳の復元模型  崇神天皇陵  景行天皇陵前で先生の説明 |

崇神天皇陵-景行天皇陵-纏向遺跡-箸墓古墳

黒塚古墳から崇神天皇陵と景行天皇陵は眼と鼻の先である。ちょこっとバスに乗ってすぐに降りることのくり返しで、壮大な古墳を見て回った。宮内庁によって厳重に管理されているので、遠くから小山の森を眺めるだけである。 つぎは、バスの中から纏向見物。箸墓古墳の目の前で国道を右に曲がり、纏向小学校方面へ進む。小学校の東側に纏向石塚古墳があり、北側には勝山古墳がある。バスからは見えなかったが西側にも古墳があるそうである。三方を古墳に囲まれた学校の子供たちは、古代史にどんな関心を持っているのだろう。 纏向巡りのあとは、箸墓の見学。国道でバスを降りて、箸墓まで歩く。黄金色の稲穂の間を、たくさんの人がぞろぞろと続くのは少し異様な光景だ。稲刈りのおじいさんも何事かと顔を上げる。 箸墓も宮内庁管理の陵墓参考地ということで立ち入り禁止だが、礼拝所の脇から古墳の中に踏み跡が続いていた。 掟やぶりの参拝者がけっこういるようだ。 『日本書紀』には、箸墓は倭迹迹日百襲姫の墓と記されるが、それを卑弥呼の墓とする学者がいる。年代的に合わないのでこの説はおかしいと、箸墓の前で安本節が炸裂した。 | |

箸墓古墳 |

箸墓古墳礼拝所 |

大神神社境内と注連縄 |

大神神社-磯城の瑞籬宮跡 深い森に囲まれた大神神社は神話の時代に大物主神が三輪山に祀られたことに始まる。目の前にある現実の拝殿と、神話の世界の大国主命や大物主神が繋がっているというのがとても不思議な感覚だ。 入り口の二本の柱に太い注連縄が渡してある。ほかでは見たことのないユニークなものだ。これも昔の姿を残しているようで歴史の古さを思わせる。 最後に、崇神天皇の磯城の瑞籬宮跡を訪れて本日の盛りだくさんの見学は終了。宿に着く頃には夕闇が迫っていた。 今日のお宿は、温泉つきの立派なホテル。広いパーティ会場で円卓を囲んで豪華な夕食をいただき、三輪そうめんを食べそこなった悔しさを一気に解消した。 |

大神神社拝殿  食後の勉強会 | |

2日目

|

| 久米寺-橿原神宮-橿原考古学研究所付属博物館-神武天皇陵

今日は、ホテルの近くの久米寺から。ここは洗濯する女性の色香に迷って天から墜落した久米の仙人で有名である。 しかし、安本先生には、仙人の話ではなく、神武天皇とともに東征し、『古事記』に久米歌を残した久米の一族との関わりについて解説戴いた。 久米寺からは歩いて橿原神宮へ向かう。玉砂利の広い参道に骨董品の出店があって、ヌード写真まで並んでいたのにはびっくり。こんなところでいいのかな・・。 畝傍山を背にした橿原神宮は、一面に白い小石が敷き詰められていてとても清々しい。門の扉を雑巾掛けしていた巫女さんの赤い袴が白い背景に良く映える。 つぎは橿考研の博物館。さすが古代史研究の本場である。興味ある展示物がたくさんあって、ゆっくり見学したかったが、今日もスケジュールが目白押しなので、急ぎ足で館内を見て廻った。 つづいて、神武天皇陵の見学。安本先生は、真の神武天皇陵はここではなくて、畝傍山に近い丸山というところであると説く。現在の神武天皇陵は近年になって大々的に整備されたところである。 参道はきれいに清掃されていて、管理が行き届いているようだったが、陵の内部には北アメリカ原産のセイタカアワダチソウの黄色い花が満開で、ちょっとまずいんじゃないの・・という声も。 |

久米寺の仙人像の前で  橿原神宮と畝傍山  橿原考古学研究所付属博物館 | |

飛鳥資料館 |

天香具山と藤原宮跡 |

神武天皇陵 |

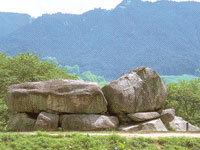

亀型石造物  亀型石造物の前で先生の解説  石舞台古墳  見瀬丸山古墳 |

藤原宮跡-飛鳥資料館-亀型石造物-石舞台古墳-見瀬丸山古墳

藤原宮跡に向かうと、野原のあちこちに白とピンクのコスモスが群生している。黄金色の稲穂のそばで鮮やかに咲き乱れるようすは、紅葉とはまた違った秋の風物詩というところか。 史跡公園になっている藤原宮跡の後には、高さ150メートルほどの天香具山が横たわり、さらにその後に多武峰の山並みが見渡せる。「はるすぎて・・」と詠われた昔とおなじのどかな風景である つづいて、飛鳥資料館に向かう。藤原京を再現した大きなジオラマに感動。藤原京が当時としてはとてつもない巨大都市であったのが良く判る。 庭に置かれた猿石や亀石などのユニークな造形は、見慣れた日本の伝統とはひと味違う異国の風情を感じる。謎の石造物は誰がどこからなんのために持ち込んだのだろうか。 飛鳥には不思議な石造物がたくさんある。つぎに訪れた亀型石造物も、すぐ近くの酒船石から庭園に水を引く施設だとか、祭祀場だとかいわれているが、未だに謎に包まれたままである。 少し南に下って飛鳥観光の定番、石舞台古墳に到着。石の巨大さには素直に驚いたが、それよりも、古墳の盛り土がすっかりなくなってしまった事情のほうに興味を覚えた。 最後は、見瀬丸山古墳の見学である。民家の間を通り抜けていくと、下草が刈り払われた小山が現れた。 こんなところを見てなにが面白いんや、とあきれ顔のガイドさんを尻目に、喜々として古墳に駆け上がる人多数。 普通の人から見たらまったく不思議な人種に見えるのかな・・などと思いつつ、今回も充実した旅行を無事に終えて帰途についた。 | |

見瀬丸山古墳前で全員集合 | ||

| TOP>見学会>奈良 古代史の旅 | 上へ | 戻る |