| TOP>活動記録>講演会>第263回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |

|

|

|

|

|

第263回 特別講演会(2007.11.25 開催) | ||||

1.人類の起源 河合信和先生 |

■ ヒトの定義

■ ヒトの定義 直立2足歩行を行うことである。 直立2足歩行は、哺乳類ではヒトのみの特徴である。一見、直立2足歩行をしているように見えるカンガルーなどは、真っ直ぐ立っていない。 直立2足歩行を行ったことにより、付随的に、犬歯の縮小、ホーニングの消失など、歯が変化した。 (ホーニング:大きな犬歯があることでかみ合わないようになること)

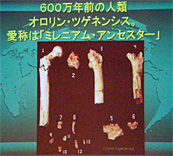

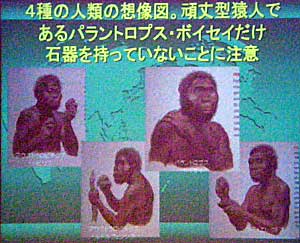

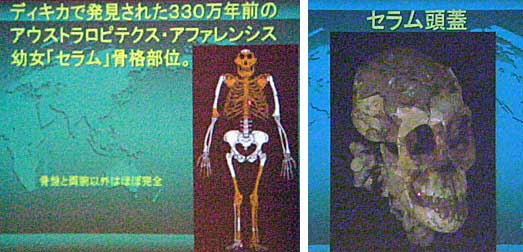

人類は猿人→原人→旧人→新人と、単純に進化したわけではなく、160万年前にはさまざまな人類がいた。 450万年~520万年前は化石が発見されていない空白の時代。 化石人類を含めた人類をホミニン(ヒト族)と呼ぶが、ホミニンはつぎの6種類から発展

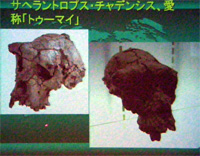

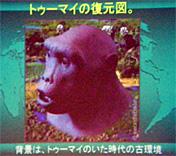

1.サヘラントロプス・チャデンシス

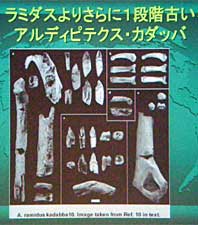

3.アルディピテクス・カダッバ

3.アルディピテクス・カダッバ

160万年前には、ホモ属と、アウストラロピテクス属やパラントロプス属がアフリカで共存していた。

■ これらからの定説

■ これらからの定説

2006年に次のような発見があった。

■ ホモ・サピエンスの誕生 250万年前頃 最初のホモ属出現(おなじころパラントロプスも出現)

グルジアのドマニシで177万年前のホモ・グルジクスの人骨を発見。

グルジアのドマニシで177万年前のホモ・グルジクスの人骨を発見。

|

2.ネコ・チンパンジーは言語をもっているか 安本美典先生 |

■ 人間の言語の定義

スイスの言語学者ソシュールは、『一般言語学講義』でつぎのように言語の定義をおこなった。

ソシュールは更に記号の恣意性が必要であるとした。 つまり、単語の意味と音の結びつきが内的必然性を持たず、社会習慣として結びついていることが重要。 ネコは生まれつきの習性でえさの前で鳴くのであり、約束事を学習したうえで声を出すわけではない。これでは記号の恣意性があるとは言えず、猫は言語を持っているとは言えない。 フランスの言語学者メイエは「記号の性質がまったく恣意的であることだけが、史的比較方法を可能ならしめる」と述べる。 意味と音の結びつきに、内的必然性があったならば、一般法則をひきだすことはできても、言語の歴史を知るための比較は不可能である。 ■ チンパンジーの言語 チンパンジーに人間の言葉を教える試みがある。チンパンジーでは、口やのどの構造による制限のために、多くの発音を教えるのは難しいことが分かり、手話による言語の教育を行った。 その結果、チンパンジーは160の単語を覚えた。また、二語文、三語文も作ることが出来た。 人間の子供は1歳ごろで一語文、2歳で二語文が使えるようになる。チンパンジーの造語能力は、幼児の造語能力とほぼ同じである。 鸚鵡、九官鳥は発声能力はある。しかし意味理解力はない。チンパンジーは意味理解力はある。しかし発声能力がない。人間にはその両方の能力が備わっている。 ■ 旧人の言語 古人類学者の意見では旧人は言葉を持っていなかったであろうとする。 アフリカで出土したホモ・エルガステルに属する9才の少年の全身骨格の調査で、彼らの脊髄では会話に関係する呼吸制御が十分にできないとされ、彼はことばを話すことはできなかったと結論づけられた。 |

| TOP>活動記録>講演会>第263回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |