| TOP>活動記録>講演会>第318回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |

|

|

|

|

|

第318回 邪馬台国の会(2013.4.14 開催)

| ||||

1.箸墓古墳の築造年代

|

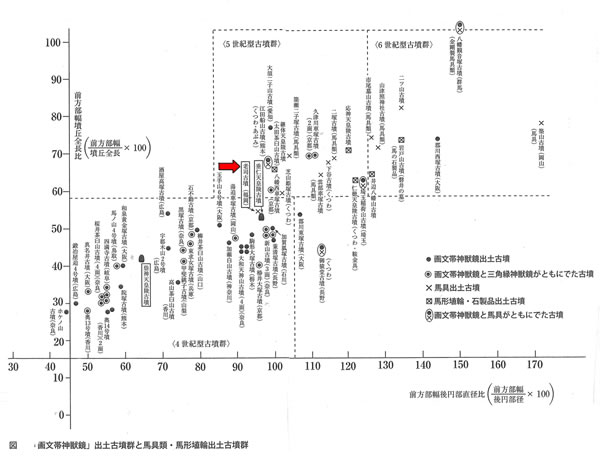

■箸墓古墳の築造年代は四世紀であることを以前に講演した内容も含め、以下にまとめてみた。 『日本古代遺跡辞典』には「箸墓古墳は倭迹迹日百襲姫命の大市墓に比定されており、宮内庁が管理している。同墓について『日本書紀』崇神天皇10年9月の条には(日は人が作り、夜は神が作った。大坂山から人々が並んで手送りで石を運んだ」という古墳築造説話が記録されている。箸墓古墳の葺石は黒雲毋花崗岩と斑糲岩(はんれいがん)で近くの初瀬川から採取されたらしいが、石室材はカンラン石輝石玄武岩で大阪府柏原市国分の芝山産と推定され、伝承と一致する。」とある。 (2)炭素14年代測定法で四世紀 (3)庄内3式・布留0式の年代は4世紀が中心(炭素14年代測定法) (4)ホケノ山古墳出土の試料によるばあい、歴博仮説は1%以下の危険率で棄却できる小枝の資料だと、ホケノ山の年代は320年~400年ごろとなる。箸墓古墳はそれよりも新しいと言われており、もっと新しくなる。詳細は317回「炭素年代法記事について」参照。 (5)『魏志倭人伝』の「棺あって槨なし」の記述にあわない 大吉備津彦命は倭迹迹日百襲姫命の弟であったと『日本書紀』に書かれている。  (6)箸墓古墳環濠から木製輪鐙(わぶみ)の出土 箸墓古墳の周濠の上層から、布留1式期の土器とともに、木製の輪鐙が出土している。馬具が出土している。 馬具は、ふつう四世紀の終わりごろから五世紀のころから出土しはじめる。西暦400年前後以後に築造の古墳から出土する。 前方後円墳は時代が新しくなると、前方部の幅が大きくなる。古墳の前方部と後円部の寸法からの年代を考えると下図となる。下図において、四世紀型古墳から馬具が出土している唯一の例は、福岡県の老司(ろうじ)古墳(下図赤矢印)のばあいだけである。畿内の古墳で、四世紀型古墳から馬具が出土している例を、私はしらない。  ■土器からみた箸墓古墳の時期 一つの土器の型式の存続期間は、20~30年ていどとみるのがふつうである。たとえば、奈良県の纒向学研究センターの考古学者、寺沢薫氏は、つぎのようにのべる。「それでは、この(箸墓古墳の)『布留O式』という時期は実年代上いつ頃と考えたらよいのだろうか。正直なところ、現在考古学の相対年代(土器の様式や型式)を実年代におきかえる作業は至難の技である。ほとんど正確な数値を期待することは現状では不可能といってもいい。 しかし、そうもいってはおれない。私は、製作年代のわかりやすい後漢式鏡などの中国製品の日本への流入時期などを参考に、弥生時代の終わり(弥生第4-2様式)を西暦三世紀の第1四半期のなかに、また、日本での最初期の須恵器生産の開始を朝鮮半島での状況や文献記事を参考にして西暦400年を前後する時期で考え、これを基点として、この間の時間を土器様式の数で機械的に按分する方法をとっている。つまり、それは180~200年を九つの小様式で割ることになり、一様式約20年、ほぼ一世代で土器様式が変わっていく計算になるわけだ。」(寺沢薫「箸中山古墳(箸墓)」[石野博信編『大和・纒向遺跡』〈学生社、2005年刊所収〉])  |

2.邪馬台国の場所について |

2.邪馬台国の場所について 『東洋史上より見たる日本上古史研究』(東洋文庫1956年刊)で、橋本増吉氏は山田孝雄(よしお)[東北大学教授、神宮皇学館大学学長]が狗奴国考を表したのに対し、下記のように批判した。 下図の小山修三氏が遺物の「弥生時代の九州地方の人工分布」でも、弥生時代の黒く塗られた人口密度が多いところは筑後川付近であり、博多付近ではない。 |

3.卑弥呼は「日御子」か、「姫命」か、「姫子」か

|

藤堂明保編『学研漢和大字典』(学習研究社刊)で、漢字の発音を発音記号で表記した。 ■三説の比較 (2)姫児(ひめご)説 このことは、坂本太郎が、論文「『魏志』『倭人伝』雑考」(古代史談話会編『邪馬台国』 1954年9月刊)のなかで説いている。 (3)姫(ひめ)の命(みこと)説

■「卑弥呼」の意味 『続日本紀(しょくにほんぎ)』では「女王」は単独で用いられるばあいは、「女王(じょうおう)」と読み「伊福部女王(いほきべのひめみこ)」のように人名として用いられるばあいは「女王(ひめみこ)」と読んでいる(岩波書店刊、新日本古典文学大系『続日本紀』など)。 「卑弥呼」は、「ひめこ」と読み、「姫子」あるいは「姫御子」の意昧とみられる。 『魏志倭人伝』には、「文書、賜遺(しい)の物[賜(たまわ)り物]を伝送して女王(のもと)に詣(いた)らしめ」「倭王使いによりて上表す」などとある。 |

4.欠史八代などの実在性について

|

■古代の諸天皇実在説を述べた古代史研究者 この文において、坂本氏が、たとえば、「天皇の姪とか庶母(ままはは)(父帝の皇后など)とかの近親を妃として平気なのは、・・・・・」と記す。これは、具体的には、つぎのような事例をさす。 ①『古事記』は、神武天皇の死後、長子の多芸志美美命(たぎしみみのみこと)[母は、南九州出身の、阿比良比売(あひらひめ)]は、父帝神武天皇の大后(おおきさき)(皇后にあたる)の伊須気余理比売(いすけよりひめ)と結婚している。 坂本太郎氏は、このような傾向は、中国の「同姓娶(めと)らず」の文化風習が、まだ、わが国に強く影響を与えていない時期の、わが国での古代の習俗であろうことをのべている。つまり、古来の伝承を記したものであろうとのべているのである。なお、『古事記』『日本書紀』が編纂されたころの中国の王朝は、唐であった。唐の法律の『唐律』には 「同姓にして婚をなすものは、おのおの徒(ず)(懲役刑)二年」とある。 新潟大学などの教授であった植村清二(1901~1987)は、すぐれた東洋史学者であった。また、植村は、直木賞でよく知られている作家、直木三十五の弟でもあった。(「直木」は、本名のなかの「植」の字を分解したもの)。 ■井上光貞氏の古代の諸天皇非実在説 ①について ②について ③について 『古事記』『日本書紀』においては、開化天皇以前の天皇では、末子相続が多い(下記表参照。開化天皇以前のほうが、崇神天皇~推古天皇のころよりも、末子相続が多いということは、統計学的にはっきりと主張できる。

これは、モンゴルなど、遊牧民族に例がみられるものであるが、中国流の儒教精神による長子相続法とは、はっきりと対立するものである。 ④について ■古代の天皇の実在を示す四つの積極的根拠 初期の天皇は葛城地方に都をおいてあったとされ、比較的狭い範囲であった。もし、後世に作られたものなら、もっと広い範囲でもよいはずだが、伝承があったと考えられる。  ③陵墓の所在地についての記事 初期の天皇は都と同じように、葛城地方に陵墓が存在した。 ④陵墓の築かれた地形についての記事 初期の天皇は自然の地形を利用していた。後ちの天皇は平地が多くなる。  『日本書紀』は、神武天皇以前の三代の陵墓の所在地を、つぎのように記している。 明治大学の考古学者、大塚初重教授は、その編著『古墳辞典』(東京出版刊)のなかで次のようにのべている。 |

| TOP>活動記録>講演会>第318回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |